Riprendo dal nuovo numero di DIALOGHI MEDITERRANEI - accessibile gratuitamente da tutti in rete http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/humanitas-e-indiscrezione/ - questo bellissimo articolo di uno dei pochi maestri del nostro tempo:

HUMANITAS E INDISCREZIONE

di Maurizio Bettini

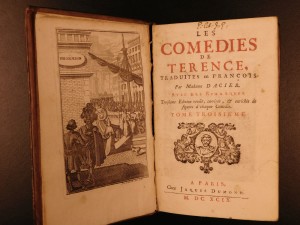

La storia della humanitas romana

si lega in particolare a un verso del commediografo Terenzio più volte

ricordato dagli autori latini che – come Cicerone e Seneca – hanno

insistito sul valore di questa virtù [1]:

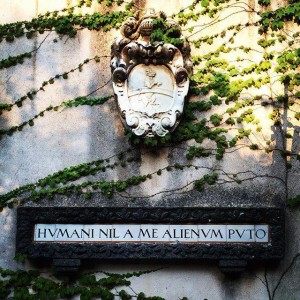

homo sum, humani nihil a me alienum puto.

«Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo»

Si tratta di un verso celeberrimo, che ha assunto nel tempo il valore di una vera e propria gnóme,

una sentenza piena di saggezza. Come abbiamo visto, per Seneca il verso

di Terenzio costituiva addirittura la massima che deve guidare chiunque

intenda comportarsi secondo le leggi della “umanità”: «E quando mai

riuscirò a esporre tutto ciò che si deve fare per gli altri e ciò che si

deve evitare?» si chiedeva il filosofo. Dopo di che, quasi ad offrire

la sintesi di tutto il ragionamento che aveva svolto fino a quel punto,

concludeva:

«sempre sia nel nostro cuore e sulle nostre labbra quel verso famoso: ‘Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo’. Questo dobbiamo pensare: siamo nati nel vincolo di obblighi reciproci».

Ma in che cosa consiste l’occasione in

cui queste celebri parole vengono recitate in Terenzio? Vale la pena di

porsi questa domanda perché a volte le parole dei poeti, quando assumono

il valore di sentenze o di proverbi, si distaccano a tal punto dal

contesto che le ha generate da perdere (paradossalmente) di significato,

invece di guadagnarne.

Nello Hautontimoróumenos (il Punitore di se stesso) il vecchio Menedemo lavora accanitamente il proprio campo, dalla mattina presto alla sera tardi [2].

Non riesce a perdonarsi di aver impedito le nozze di suo figlio,

Clinia, con la ragazza di cui è innamorato. In conseguenza del rifiuto

paterno il figlio se ne è andato in Asia a combattere come mercenario,

ed è di questo che Menedemo intende punirsi sottoponendosi a una fatica

incessante. Il suo vicino Cremete, un altro vecchio, vorrebbe conoscere

il motivo di questo comportamento, soprattutto vorrebbe aiutare

Menedemo. Abitiamo vicino, gli dice, e questo è già qualcosa che

rassomiglia molto all’amicizia e alla confidenza. Ma Menedemo lo liquida

seccamente [3]:

«Cremete, hai così tanto tempo libero da poterti occupare dei fatti

altrui, che non ti riguardano per nulla?». Menedemo accusa dunque

l’altro di essere indiscreto, e sostanzialmente lo invita a occuparsi degli affari suoi.

A questo punto Cremete replica al vecchio scontroso con il verso che già conosciamo: homo sum, humani nil a me alienum puto

«Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo». Come si vede,

piuttosto che un elogio dell’essere uomo, o della umanità, come di

solito viene interpretato, questo verso costituisce un elogio della indiscrezione

fra uomini. Cremete rivendica per sé la possibilità di “eccedere” nella

comunicazione interumana sulla base del principio che gli uomini

possono, anzi debbono, occuparsi di tutto ciò che è umano. Ciò che

definiamo “indiscrezione” infatti corrisponde per l’appunto a un

“eccesso” di comunicazione con gli altri: tanto quanto il “malinteso”

consiste inversamente in un difetto della medesima comunicazione [4].

Questo verso paradigmatico, che tante volte, nel corso della nostra

storia culturale, ha fondato la caratterizzazione stessa di ciò che è

“umano”, nasce dunque come invito non solo alla comunicazione fra gli

uomini, ma piuttosto al suo eccesso, alla indiscrezione: al superamento

delle barriere in nome della comune “umanità”.

A questo punto Cremete replica al vecchio scontroso con il verso che già conosciamo: homo sum, humani nil a me alienum puto

«Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo». Come si vede,

piuttosto che un elogio dell’essere uomo, o della umanità, come di

solito viene interpretato, questo verso costituisce un elogio della indiscrezione

fra uomini. Cremete rivendica per sé la possibilità di “eccedere” nella

comunicazione interumana sulla base del principio che gli uomini

possono, anzi debbono, occuparsi di tutto ciò che è umano. Ciò che

definiamo “indiscrezione” infatti corrisponde per l’appunto a un

“eccesso” di comunicazione con gli altri: tanto quanto il “malinteso”

consiste inversamente in un difetto della medesima comunicazione [4].

Questo verso paradigmatico, che tante volte, nel corso della nostra

storia culturale, ha fondato la caratterizzazione stessa di ciò che è

“umano”, nasce dunque come invito non solo alla comunicazione fra gli

uomini, ma piuttosto al suo eccesso, alla indiscrezione: al superamento

delle barriere in nome della comune “umanità”.

Questo dialogo fra Cremete e Menedemo ci

mette di fronte a un tema che è fondamentale, ancora oggi, nella

definizione dei rapporti fra gli uomini. Qual è la misura, il metodo

secondo cui occorre procedere quando si viene posti di fronte a qualcuno

la cui ‘stranezza’, per motivi diversi, ci colpisce o ci inquieta?

Dobbiamo interloquire, intervenire, stabilendo un contatto diretto,

oppure è meglio lasciare l’altro rinchiuso nella propria alterità? Come

si è visto, per ‘impicciarsi’ degli affari di Cremete, il vecchio

Menedemo fa prima appello a una comune appartenenza, diciamo, locale,

ossia il rapporto di vicinato. Dunque possiamo interessarci agli altri,

ai loro costumi, alle loro abitudini, solo se ci sono “vicini”, se sono nostri,

come direbbe Cicerone? Terenzio ci dice di no, perché di fronte

all’ostinato rifiuto dell’interlocutore, Cremete invoca la

caratteristica genericamente umana che li lega, rivendicando il proprio

diritto ad occuparsi della sofferenza altrui (homo sum). Sei uomo, io sono uomo, e per questo voglio sapere.

Ancora

una volta torna in mente l’esortazione che Ilioneo rivolge a Didone

quando ancora teme che lui e i suoi compagni vengano respinti dalle

coste di Cartagine: propius res aspice nostras «guardaci più da

vicino, considera chi siamo». Le parole del naufrago esprimono la

preghiera a osservare “più da vicino” l’altro, a conoscerlo meglio per

superare la barriera delle apparenze o dei pregiudizi, la barriera

dell’ignoranza. Una esortazione a essere “indiscreti”, insomma, verso

chi non si conosce. Ecco perché il celebre verso di Terenzio potrebbe

tornare ad essere cruciale oggi, che il nostro Paese e il mondo

occidentale in genere, sono sempre più popolati (“invasi”, secondo

alcuni) da stranieri, da sconosciuti o da gente il cui aspetto o il cui

comportamento ci colpisce o ci inquieta. Il primo principio della

“umanità” torna ad essere la volontà di conoscere, prima di tutto,

coloro che giungono sulle nostre coste o che valicano i nostri confini.

Ancora

una volta torna in mente l’esortazione che Ilioneo rivolge a Didone

quando ancora teme che lui e i suoi compagni vengano respinti dalle

coste di Cartagine: propius res aspice nostras «guardaci più da

vicino, considera chi siamo». Le parole del naufrago esprimono la

preghiera a osservare “più da vicino” l’altro, a conoscerlo meglio per

superare la barriera delle apparenze o dei pregiudizi, la barriera

dell’ignoranza. Una esortazione a essere “indiscreti”, insomma, verso

chi non si conosce. Ecco perché il celebre verso di Terenzio potrebbe

tornare ad essere cruciale oggi, che il nostro Paese e il mondo

occidentale in genere, sono sempre più popolati (“invasi”, secondo

alcuni) da stranieri, da sconosciuti o da gente il cui aspetto o il cui

comportamento ci colpisce o ci inquieta. Il primo principio della

“umanità” torna ad essere la volontà di conoscere, prima di tutto,

coloro che giungono sulle nostre coste o che valicano i nostri confini.

Penso che il parallelo più interessante che possiamo invocare per questa scena di Terenzio (l’homo sum con

relativo elogio dell’indiscrezione) non ci venga dalla letteratura

greca o latina, come potremmo aspettarci, ma da un pullman che, in

Irpinia, viaggia tra Grottaminarda e Villamaina. Capisco che, dal punto

di vista filologico, proporre un simile parallelo potrà sembrare

decisamente irrituale; ma come dicevo all’inizio, i tempi sono molto

cambiati da quando le letterature classiche potevano, o dovevano, essere

considerate solo un elegante patrimonio di figure poetiche o

letterarie. Dunque siamo su un pullman che attraversa l’Irpinia.

A raccontare la scena è un signore che

si chiama Roberto Buglione De Filippis, e che ha anzi provveduto a farla

conoscere mettendone in rete il resoconto [5].

«Mi siedo e dopo di me entra Omar – spiega Buglione – un giovane

rifugiato che vive allo Sprar di Lacedonia. Sul pullman c’è un gruppo di

signore tra i 75 e gli 80 anni. Guardano Omar e una volta seduto, gli

cominciano a fare domande». «Giovanotto come ti chiami?» Omar si

presenta, spiega che sta andando a trovare un gruppo di amici a

Frigento. Spiega anche che viene dal Gambia, che scappa da una

situazione difficile e che sta da anni in Italia. Il dialogo cresce, le

signore dicono a Omar che anche i loro figli e mariti sono dovuti

emigrare, chi in Inghilterra chi in Germania, «qua è sempre esistito Sud

e Nord, che te pienz’? (…) Si scappa anche da qui –continuano – ma

sembra che questo fatto tutti se lo siano scordato …». Fra una

chiacchiera e l’altra il pullman arriva a Sturno, le signore scendono e

salutano affettuosamente Omar.

Questa storia, accompagnata da una foto

presa all’interno del pullman, ha fatto il giro dei social, lasciando

incredulo colui che l’aveva messa in rete. Non si aspettava di suscitare

tanto interesse. Che cosa hanno mai fatto di così singolare queste

signore irpine? Incontrando lo straniero, l’altro, il diverso, non si

sono voltate dall’altra parte, non sono scese dal pullman o (peggio

ancora) non hanno chiesto all’autista di far scendere l’intruso. Al

contrario hanno “ficcanasato”, come dice il commento della giornalista,

chiedendogli chi era, da dove veniva, raccontando a loro volta di loro

stesse e dei loro familiari. Ficcanaso. Homo sum.

Nessun commento:

Posta un commento