Leonardo Sciascia e l’ottimismo della scrittura

di Francesco Virga [*]

La Sicilia non è la mafia,in Sicilia c’è la mafiama la Sicilia non è la mafia [...] [1]Leonardo Sciascia continua a far parlare di sé. Più d’uno, all’indomani della sua morte, ha cercato di mettere una pietra tombale sulla sua opera. Tra tutti il più brutale è stato Mario Centorrino che, senza peli sulla lingua, nel 2010 pronunciò queste parole:

«Le ideologie sono ormai superate. Destra e sinistra, tutti assieme, almeno per un anno prendiamoci una pausa. Non leggiamo più per un po’ Camilleri, Tomasi di Lampedusa o Sciascia perché sono una sorta di ‘sfiga’ nei confronti della Sicilia. Ci vuole ottimismo»[2].

E, in modo sorprendente, persino un giornalista che deve molto allo scrittore di Racalmuto, nell’incipit di un libro ancora fresco di stampa, ha scritto:

«Non ne posso più di Verga, di Pirandello, di Tomasi di Lampedusa, di Sciascia, di Guttuso. Non ne posso più di vinti; di uno, nessuno e centomila; di gattopardi; di uomini, mezz’uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaracquà» [3].

Ma lasciamo perdere le provocazioni giornalistiche e politiche e cerchiamo di riprendere l’opera di Leonardo Sciascia a partire dagli inediti pubblicati recentemente [4] e dagli ultimi contributi critici che tengono presente la nuova edizione critica dei suoi scritti, tuttora in corso, curata attentamente dal filologo Paolo Squillacioti [5].

Precisiamo che in questo saggio non abbiamo la pretesa di analizzare l’intera opera creativa dello scrittore siciliano, ma di riprendere criticamente soltanto la sua produzione saggistica e giornalistica in cui si sofferma a parlare di mafia e Sicilia. Sciascia, oltre che un grande scrittore, è stato un uomo libero e indipendente, impegnato a dire sempre la verità (almeno quella che lui riteneva tale), non stancandosi mai di denunciare il trasformismo di tanti uomini politici ed il conformismo della maggioranza del popolo italiano. Un anno prima di morire scriverà:

«Ho dovuto fare i conti da trent’anni a questa parte prima con coloro che non credevano o non volevano credere all’esistenza della mafia e ora con coloro che non vedono altro che mafia. Di volta in volta sono stato accusato di diffamare la Sicilia e di difenderla troppo. […]. Non sono infallibile, ma credo di aver detto qualche inoppugnabile verità. Ho 67 anni, ho da rimproverarmi e da rimpiangere molte cose; ma nessuna che abbia a che fare con la malafede, la vanità e gli interessi particolari. Non ho, lo riconosco, il dono dell’opportunità e della prudenza. Ma si è come si è» (La Stampa, 6 agosto 1988)

Lo scrittore di Racalmuto con i libri e, soprattutto, con i suoi puntuali e taglienti interventi sulla stampa quotidiana e periodica – di cui si avverte la mancanza particolarmente oggi, in un momento in cui tanti intellettuali sembrano diventati ciechi e muti – è riuscito a togliere la maschera a chi si nasconde dietro “valori” e parole solenni e a quel sistema di potere basato sulla intimidazione e sullo sfruttamento dei più deboli, ben collaudato in Sicilia, e così spesso utilizzato nella storia dal governo nazionale. In quest’opera di demistificazione, non ha mai preso le mosse da principi astratti e/o ideologie ma dall’analisi puntuale di fatti realmente accaduti. Nella ricerca continua di quella che lui stesso amava chiamare, utilizzando una espressione del Machiavelli ricorrente nel lessico sciasciano, la realtà effettuale delle cose.

Sciascia, pur sapendo che tutte «le classificazioni sono pericolose, e più quando se ne tenta l’adattamento ad una realtà sfuggente e contraddittoria come quella siciliana» [6], forse non ha tenuto sempre nel debito conto questa avvertenza. Così un suo articolo del 1969, intitolato Sicilia e sicilitudine [7], ha generato molteplici equivoci e malintesi. Persino un critico acuto come Massimo Onofri ha preso l’abbaglio di considerarlo «saggio fondativo, vera e propria condizione trascendentale della raccolta» [8]. Ma se si analizza l’articolo, punto per punto, salta agli occhi che in esso di “trascendentale” non c’è proprio nulla. In esso, infatti, Sciascia si limita a passare in veloce rassegna alcuni studi dedicati all’Isola – lavoro ripreso, con ben altro respiro, negli anni ottanta in quella splendida antologia in più volumi che curerà per l’editore Sellerio [9] – con l’indice puntato sull’esperienza fallimentare dell’autonomia regionale che ha ridato vita a “privilegi” e “immunità” che andavano cancellati del tutto:

«il fallimento dell’autonomia regionale si può senz’altro attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata come un privilegio, una franchigia, che lo Stato italiano, sotto la pressione del movimento separatista, concedeva alla classe borghese-mafiosa» [10].

Nel saggio, inoltre, si evidenzia gramscianamente che tutto ciò che generalmente si attribuisce alla natura, al clima o alla razza non è altro che frutto di «particolari vicissitudini storiche». La stessa insicurezza definita «componente primaria della storia siciliana» è legata alla storia delle continue invasioni dal mare e da queste scaturiscono «paura, apprensione, diffidenza, chiuse passioni, incapacità di stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza, pessimismo, fatalismo». Nell’articolo in questione non ci si sofferma neppure a discutere il termine e il concetto di “sicilitudine”, la cui paternità, attribuita erroneamente a Sciascia, appartiene a Crescenzio Cane [11]. E, probabilmente, il fatto che lo scrittore non discuta la legittimità dell’uso del neologismo si deve al fatto che, negli anni Sessanta, il termine sicilitudine, derivato dal francese négritude, coniato da Leopold Senghor [12], si era talmente diffuso da essere diventato senso comune. Ma Sciascia, specialmente in quegli anni, come mostrano ampiamente i suoi saggi pirandelliani [13], era fin troppo gramsciano perché qualcuno potesse pensare ch’egli accettasse acriticamente qualsiasi espressione del senso comune.

Per usare un’espressione pasoliniana, Sciascia è stato un empirista eretico, che ha osservato la realtà senza aprioristici schemi ideologici. Egli parte sempre dall’osservazione di dati empirici, spesso da fatti di cronaca minuta, e raramente da essi trae conclusioni di carattere generale. Il suo approccio alla realtà è sempre aperto e problematico. Persino lo storico Salvatore Lupo, che pure non ha risparmiato critiche alle polemiche politiche dell’ultimo Sciascia, ha dovuto riconoscere che lo scrittore siciliano non è mai stato un intellettuale «che giudica le cose partendo da una specifica ideologia e visione generale del mondo» [14].

Sciascia era talmente consapevole del posto centrale che occupa la Sicilia nella sua opera al punto da affermare:

«Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione e di coloro che nella sconfitta furono personalmente travolti e annientati» [15].

Per ricostruire il suo articolato punto di vista sulla Sicilia vogliamo partire da un testo poco noto risalente all’aprile 1960. Si tratta del discorso tenuto a Palma di Montechiaro in occasione del Convegno sulle condizioni di vita e di salute in zone arretrate della Sicilia occidentale organizzato da Danilo Dolci [16]. Esso rappresenta una sorta di manifesto di quella “Letteratura d’opposizione” che, in quegli anni, lo stesso Sciascia identificava con il neo-realismo:

«Nel messaggio che il Presidente Gronchi rivolse alla Nazione, all’atto della sua elezione, è detto che ancora le classi popolari non hanno varcato le soglie dello Stato, ne sono ancora fuori. Ma non crediate che soltanto voi, contadini e zolfatari, ne siete fuori: ne siamo fuori anche noi che insegniamo ai vostri figli, come si diceva un tempo, ‘a leggere, scrivere e far di conto’; ne siamo fuori anche noi che scriviamo libri, che raccontiamo al mondo la vostra e la nostra vita».

Nel suo appassionato intervento lo scrittore non manca di denunciare, con parole che non hanno perso la loro attualità, l’ipocrisia e l’omertà che hanno spesso regnato nell’Italia intera:

«un paese di poveri troppo poveri e di ricchi troppo ricchi, un paese di furbi troppo furbi, di ipocriti troppo ipocriti […]. L’omertà ufficiale, quell’omertà che nasconde le piaghe della nazione, l’omertà dei ‘panni sporchi che si lavano in famiglia’ (che è lo slogan di gente molto sporca, che non usa lavarli nemmeno in famiglia), si ritrae di fronte alla forza della verità».

Per concludere:

«Tempo addietro mi chiesero quali fossero a mio giudizio le pagine migliori che avessi scritto. Ho risposto press’a poco così: Nel 1956, fino al 1956, i salinari del mio paese [...] avevano un salario di seicento lire al giorno e lavoravano circa 12 ore. Dopo la pubblicazione di un mio libro in cui parlavo anche dei salinari [...] la loro sorte è cominciata a migliorare: al punto che oggi il loro salario è doppio rispetto a quello del ‘56 e lavorano regolarmente 8 ore. Perciò ritengo che quelle sui salinari siano le migliori pagine che io abbia mai scritto».

Sembrano parole d’altri tempi; e, in un tempo in cui si tesse l’elogio del letterato ozioso e dell’intellettuale disimpegnato [17] (ossia impegnato a non disturbare i soprastanti), più d’uno le troverà stonate ed inopportune. Ma proprio Sciascia ci ha insegnato a considerare preferibile dare fastidio, piuttosto che ungere. Che non si tratti, comunque, di parole datate e legate alla stagione neorealista, successivamente superata [18], è lo stesso scrittore di Racalmuto a mostrarlo in un testo scritto, un anno prima di morire, per introdurre un reportage fotografico di Ferdinando Scianna sulle ultime miniere siciliane di salgemma, intitolato Il sale della terra [19].

Sembrano parole d’altri tempi; e, in un tempo in cui si tesse l’elogio del letterato ozioso e dell’intellettuale disimpegnato [17] (ossia impegnato a non disturbare i soprastanti), più d’uno le troverà stonate ed inopportune. Ma proprio Sciascia ci ha insegnato a considerare preferibile dare fastidio, piuttosto che ungere. Che non si tratti, comunque, di parole datate e legate alla stagione neorealista, successivamente superata [18], è lo stesso scrittore di Racalmuto a mostrarlo in un testo scritto, un anno prima di morire, per introdurre un reportage fotografico di Ferdinando Scianna sulle ultime miniere siciliane di salgemma, intitolato Il sale della terra [19].

La forma ed il contenuto di esso, anche per il tempo in cui è stato concepito, fanno pensare al testamento, a un ideale testamento che lo scrittore ha voluto dedicare ai salinari del suo paese, quasi con le stesse parole di trent’anni prima:

«Quel mio libro pubblicato nella primavera del 1956, e si può dire contenga tutti i temi di quelli che ho poi scritto, ha un titolo felicemente trovato dall’editore Vito Laterza: Le parrocchie di Regalpetra. Io lo avevo intitolato Il sale sulla piaga, per un capitolo dedicato alle saline e ai salinari, al loro salario. Salario, da sale: ‘denota – dice il Tommaseo – insieme il giornaliero bisogno di chi lavora per averlo, e il dovere di chi l’ha a pagare’; ma proprio lì stava il dramma di quel salario: che era misero a chi lavorava per averlo e pochissimo sentito il dovere, nonché di pagarlo giustamente, a misura del profitto, di pagarlo. Il sale sulla piaga, dunque: sull’antica piaga di quel paese di cui avevo tentato di raccontare la storia, la vita» [20].

Quanto, per altro, lo scrittore di Racalmuto tenesse all’originario titolo del suo primo libro è dimostrato anche da una sua poesia del 1952, inedita fino a qualche anno fa:

«Il paese del sale, il mio paese

che frana – sale e nebbia –

dall’altipiano a una valle di crete;

così povero che basta un venditore

d’abiti smessi – ridono appesi alle corde

i colori delle vesti femminili –

a far festa, o la tenda bianca

del venditore di torrone.

Il sale sulla piaga, queste pietre

bianche che s’ammucchiano

lungo i binari – il viaggiatore

alza gli occhi dal giornale, chiede

il nome del paese – e poi in lunghi convogli e

scendono alle navi di Porto Empedocle;

il sale della terra – “e se il sale

diventa insipido

come gli si renderà il sapore?”

(E se diventa morte,

pianto di donne nere nelle strade,

fame negli occhi dei bambini?)» [21].

Come si vede, fino ai suoi ultimi giorni di vita, Sciascia non ha dimenticato i vecchi salinari del suo paese, quegli “strati infimi” della società che, secondo Giovanni Gentile, non avevano alcuna importanza storica. D’altra parte egli non ha mai dimenticato le sue origini:

«Uomini del mio sangue furono carusi nelle zolfare, picconieri, braccianti nelle campagne. Mai per loro la carta buona, sempre il punto basso, come alla leva, sempre il piccone e la zappa, la notte della zolfara o la pioggia sulla schiena. Ad un momento, ecco il punto buono, ecco il capomastro impiegato; e io che non lavoro con le braccia e leggo il mondo attraverso i libri. Ma è tutto troppo fragile, gente del mio sangue può tornare nella miseria, tornare a vedere nei figli la sofferenza e il rancore. Finché l’ingiustizia sarà nel mondo, sempre, per tutti, ci sarà questo nodo di paura. Altrove gente che lavora con le braccia ha già conquistato dignità speranza serena fiducia; qui non c’è dignità e non c’è speranza se non si sta seduti dietro un tavolo e con la penna in mano»» [22].

Con il filosofo neoidealista Sciascia polemizza più volte. In uno dei suoi primi saggi pirandelliani, nel prendere di petto la tesi centrale de Il tramonto della cultura siciliana [23]. osserva:

«dello scritto di Gentile diamo un giudizio simile a quello che Lukàcs dà del libro di Croce su Hegel: dove, sembra dire il Lukàcs, ciò che il Croce in Hegel trova di morto è appunto ciò che è vivo, e morto è ciò che trova di vivo. Così il tramonto della cultura siciliana è per noi un’alba [corsivo mio]: la cultura siciliana perde quei caratteri di naturale isolamento e volontario secessionismo, entra nel circuito nazionale ed europeo senza per questo alienarsi dalle sue profonde e particolari ragioni; ed è anzi nazionale ed europea in forza di quegli “strati infimi” che secondo Gentile ‘non hanno grande importanza storica’. Gli ‘strati infimi’, ai quali non sappiamo se il Gentile si riferisce in quanto ‘oggetti’ o ‘soggetti’ di cultura, sono la forza e il limite della narrativa siciliana: e si può anzi dire che ne sono la forza in quanto ‘soggetti’ (Verga, Pirandello: dove i personaggi sono soggetti che esprimono una visione del mondo, una cultura) e il limite in quanto ‘oggetti’ (Capuana, appunto): cioè nella misura in cui il verismo si fa realismo, lo studio rappresentazione, la poetica poesia» [24].

Tolta la ruggine che il tempo ha depositato su alcune espressioni demodé che si trovano in questo brano, il nocciolo del ragionamento in esso contenuto non lo si può liquidare o esorcizzare considerandolo legato alla prospettiva gramsciano-lukacsiana successivamente superata. Tanto più che Sciascia aveva già scritto Le parrocchie ed era più che vaccinato contro le sirene del “realismo socialista” [25].

Un altro documento importante, per capire con quali occhi Sciascia ha guardato la sua Isola, si trova in Feste religiose in Sicilia: un libro di fotografie di Ferdinando Scianna, ormai introvabile, per il quale curò la prefazione [26]. E qui, per leggere meglio quest’ultimo testo che tante polemiche suscitò a suo tempo [27], ci vorrebbero anche le foto. Scaturiscono infatti proprio dall’attenta osservazione di queste ultime le affermazioni sulla scarsa religiosità del popolo siciliano.

Sciascia ironicamente prende le mosse dal “più grande errore di governo” compiuto nel 1783 dal viceré Domenico Caracciolo, nel tentativo di ridurre da cinque a tre i giorni di festa che la città di Palermo era solita celebrare in onore di santa Rosalia. Il viceré riformatore, che era riuscito ad annientare il Tribunale dell’Inquisizione e si accingeva a scardinare i privilegi feudali, appena osò toccare i fasti di santa Rosalia, di colpo si trovò a perdere il favore di tutti i ceti popolari e i nobili subito ne approfittarono per assumere il patrocinio della massiccia reazione. Con la sua tagliente ironia, e un po’ di sarcasmo, lo scrittore chiosa così l’episodio:

Sciascia ironicamente prende le mosse dal “più grande errore di governo” compiuto nel 1783 dal viceré Domenico Caracciolo, nel tentativo di ridurre da cinque a tre i giorni di festa che la città di Palermo era solita celebrare in onore di santa Rosalia. Il viceré riformatore, che era riuscito ad annientare il Tribunale dell’Inquisizione e si accingeva a scardinare i privilegi feudali, appena osò toccare i fasti di santa Rosalia, di colpo si trovò a perdere il favore di tutti i ceti popolari e i nobili subito ne approfittarono per assumere il patrocinio della massiccia reazione. Con la sua tagliente ironia, e un po’ di sarcasmo, lo scrittore chiosa così l’episodio:

«La cultura siciliana (quella che Giovanni Gentile caratterizza e definisce nel saggio Il tramonto della cultura siciliana) pure contribuì con alti lai, con rampogne e satire; e persino in sede storica, per tutto il secolo successivo ed oltre, non fu risparmiato al Caracciolo […] biasimo e vituperio. […] E il Pitrè, cent’anni dopo, gode dello scorno di Caracciolo […]. Né con minore irritazione ricorda l’episodio lo storico Isidoro La Lumia […]. Ed è curioso vedere questi due ultimi studiosi, risorgimentali e presumibilmente massoni, levarsi in postuma indignazione contro una disposizione, motivata e giustificata, che tendeva più a ridurre, come misura di contingenza, un dispendio che ad abolire una tradizione. Tutto sommato, più sereno è il giudizio del benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, testimone diretto della vicenda: e ne parla come di un errore politico […]. Quest’errore, comunque, si sono ben guardati dal ripeterlo i successivi viceré e luogotenenti, i prefetti savoiardi e della Repubblica, i gerarchi fascisti, i massoni, i radicali, i socialisti, i comunisti. I cortei dei Fasci Siciliani si aprivano con le bandiere dell’Internazionale e le immagini dei santi patroni; e i comunisti sono sempre stati, nei paesi, tra i primi e più zelanti sostenitori delle feste religiose» (184-186).

Sciascia, subito dopo, ricostruisce brevemente le vicende attraverso cui Santa Rosalia si afferma come patrona di Palermo e si sofferma a spiegare illuministicamente le ragioni per cui i ceti popolari hanno da sempre privilegiato il rapporto coi Santi rispetto a quello con Dio:

«Che i santi avessero, tutti, uguale potere di intercessione e che il Redentore fosse il più potente di tutti, non era nozione che potesse aver corso in un popolo vessato da una particolare feudalità. Sulla quale […] veniva esemplata la gerarchia celeste: e come i gabelloti, gli sbirri, i famigli erano, per la loro stessa vicinanza e presenza, più potenti del feudatario chiuso nella sua dorata dimora cittadina o nel castello inaccessibile; come il viceré era effettualmente più potente del re (un antico proverbio dice ‘ncapu a lu re c’è lu viceré), così i santi, più vicini alla terra per il fatto di essere stati mortali, dovevano indubbiamente essere più potenti di Dio» (189).

A questo punto lo scrittore utilizza due gustosi racconti – uno di Serafino Amabile Guastella, definito «acuto studioso di costumi popolari» (190), ed uno di Giovanni Verga – per arrivare ed esporre le tesi principali sostenute nel saggio. Secondo Sciascia, la cultura siciliana, intesa in senso antropologico, mostra una «totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»:

A questo punto lo scrittore utilizza due gustosi racconti – uno di Serafino Amabile Guastella, definito «acuto studioso di costumi popolari» (190), ed uno di Giovanni Verga – per arrivare ed esporre le tesi principali sostenute nel saggio. Secondo Sciascia, la cultura siciliana, intesa in senso antropologico, mostra una «totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»:

«Già il Gentile notava come il materialismo fosse il carattere originale e peculiare della cultura siciliana: ma fermava il suo discorso alla cultura espressa, per così dire, in opere d’inchiostro; non spingeva la sua indagine alla cultura degli strati popolari infimi […]» (193).

Sciascia, oltre che dalla osservazione diretta del modo in cui il popolo siciliano partecipa alle feste religiose, di cui le foto di Scianna sono documento, sembra trarre gran parte delle sue conclusioni da Le parità e le storie morali dei nostri villani pubblicate dal barone Serafino Amabile Guastella nel 1884. Il libro è un vero e proprio antivangelo, una summa della refrattarietà del popolo siciliano al cristianesimo [28].

Per questo saggio Sciascia venne violentemente attaccato dalla gerarchia cattolica siciliana del tempo, guidata dal cardinale Ruffini. Da qui la replica garbata dello scrittore che si trova nello stesso testo:

«a noi i siciliani non sembrano nemmeno cattolici: ma forse abbiamo, del cattolicesimo, una visione più rigorosa di quella che ne hanno gli alti prelati, i quali proclamano (e fino all’anno scorso, da parte del cardinale arcivescovo di Palermo, in una lettera pastorale largamente discussa dalla stampa) cattolicissima la Sicilia. Certo è, comunque, che cristiana la Sicilia non può dirsi» (193).

Mentre sulle pagine de L’Ora è molto più duro:

«Imbattendosi in certe mie pagine in cui considero la refrattarietà dei siciliani alla religione, qualche imbecille ritiene che io ne tragga chi sa quale fierezza e godimento, mentre il presupposto della mia indagine è questo: che dove non c’è religione non ci sono rivoluzioni religiose: e un popolo che non ha fatto una rivoluzione religiosa difficilmente farà una rivoluzione civile. E la storia e la condizione della Sicilia l’abbiamo sotto gli occhi: per come volevasi dimostrare » [29].

Ma gli attacchi subiti negli anni Sessanta da parte della gerarchia cattolica hanno lasciato il segno nella memoria dello scrittore. Così circa quindici anni dopo ci lascerà del cardinale Ruffini un ritratto feroce, anche se corrispondente alla realtà, che non possiamo dimenticare:

«Il Cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, è stato probabilmente l’ultima forte personalità chiamata a gestire le cose della Chiesa secondo il vecchio stile; e l’ha fatto intervenendo in tutti i campi, rivendicando proprietà che, da certi documenti in suo possesso, dovevano tornare alla Chiesa; costruendo luoghi di culto ovunque gli sembrasse opportuno(…); intervenendo nella formazione delle liste della DC; non esitando mai a dire la sua in occasione di assegnazioni di cariche pubbliche e nella nomina di professori universitari; infine dando sulla voce a tutti coloro che parlavano di mafia, di cui giungeva al punto di negarne l’esistenza. Un vero cardinale del Rinascimento. Nativo di Mantova, è perfettamente riuscito a darsi una mentalità siculo-mafiosa» [30].

Una variazione sul tema può considerarsi la frequente denuncia della mancanza di fede nelle idee che si trova in luoghi diversi della sua opera. Il concetto, in modo particolarmente efficace, viene espresso in una intervista televisiva del 1977:

«Qui non si è mai creduto che le idee muovano il mondo. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di storia [corsivo mio], di esperienze. Ma la ragione che ha impedito alla Sicilia di andare avanti è il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato».

Su tale concetto torna due anni dopo indicando puntualmente fatti e ragioni storiche che stanno dietro la scarsa fiducia nelle idee:

«[…] in noi siciliani, persiste una mancanza di speranza, una diffidenza verso le idee perché le idee, anche quelle che apparivano nuove, subito sono diventate strumento di una certa classe sociale che grosso modo possiamo qualificare come borghese-mafiosa, non borghese. Io mi augurerei che in Sicilia ci fosse una borghesia. È una borghesia mafiosa, quella siciliana, anche là dove non sembra. Una borghesia che opera senza una visione del domani, a sfruttare determinate situazioni così come un tempo si diceva delle zolfatare: a rapina. Lo sfruttamento a rapina delle zolfatare era quello degli esercenti che si preoccupavano di cavare quanto più materia era possibile, senza curarsi dell’avvenire della zolfatara stessa, né della sicurezza di chi vi lavorava, Ora questa classe sembra inamovibile. Successa alla aristocrazia, essa si è comportata, anche grossolanamente, come l’aristocrazia. Per questo i siciliani non credono più alle idee. E infatti, quando cominciano a crederci, ecco interviene qualcosa per cui non ci crederanno più. Per esempio l’operazione Milazzo – è un giudizio per cui io mi batto da sempre – è stato un modo per ricacciare i siciliani nella sfiducia verso le idee» [31].

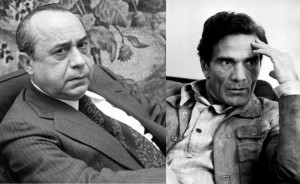

Eppure, nonostante il suo costante riferimento alla storia e a fatti precisi, si è attribuita a Sciascia – confuso col principe Tomasi di Lampedusa – la colpa di aver trasmesso un’immagine della Sicilia e dei siciliani non corrispondente alla realtà. L’immagine di un’isola immobile e irredimibile, e del popolo siciliano come di una razza impermeabile alla storia. Anche un critico acuto come Pasolini ha contribuito a diffondere l’equivoco che attribuisce allo scrittore di Racalmuto una rappresentazione mitica sia della Sicilia che del fenomeno mafioso. Basti rileggere la recensione fatta dallo scrittore friulano nel 1973 de Il mare colore del vino. Si trova qui, per la prima volta, affermato che storia della Sicilia e storia della mafia in Sciascia tenderebbero a confondersi, che la storia della Sicilia è «una lunga storia che si ripete» e che al «centro di questa storia c’è la mafia, legata ad essa dalle origini: cioè praticamente senza origine propria. Questo suo esistere ‘ab aeterno’ nella storia siciliana le conferisce caratteri metastorici, almeno in quanto essa non è traducibile in termini logici. […] La mafia intesa così, come centro propulsore, come motore immobile, della storia siciliana, è ben radicata dentro le singole coscienze dei siciliani (dal cui insieme è costituita questa strana storia ferma e ripetitiva)» [32].

Anche un critico acuto come Pasolini ha contribuito a diffondere l’equivoco che attribuisce allo scrittore di Racalmuto una rappresentazione mitica sia della Sicilia che del fenomeno mafioso. Basti rileggere la recensione fatta dallo scrittore friulano nel 1973 de Il mare colore del vino. Si trova qui, per la prima volta, affermato che storia della Sicilia e storia della mafia in Sciascia tenderebbero a confondersi, che la storia della Sicilia è «una lunga storia che si ripete» e che al «centro di questa storia c’è la mafia, legata ad essa dalle origini: cioè praticamente senza origine propria. Questo suo esistere ‘ab aeterno’ nella storia siciliana le conferisce caratteri metastorici, almeno in quanto essa non è traducibile in termini logici. […] La mafia intesa così, come centro propulsore, come motore immobile, della storia siciliana, è ben radicata dentro le singole coscienze dei siciliani (dal cui insieme è costituita questa strana storia ferma e ripetitiva)» [32].

Pur riconoscendo che questa rappresentazione della Sicilia e della mafia si trova in alcune pagine della sua opera, solo un abbaglio può condurre a confondere il punto di vista dell’Autore con quello di alcuni suoi personaggi. Lo stesso Sciascia, in un suo articolo poco noto [33], coevo alla recensione suddetta, ha denunciato il malinteso ricordando l’incontro avuto con una scolaresca che, non avendo le idee chiare su cosa fosse un’opera narrativa, poneva all’autore domande di questo tipo: “a pagina tale di quel tale suo libro lei dice…”, e giù la citazione, che era un elogio del fascismo e dello stalinismo o della mafia. E poi: “lei è fascista?”, “lei è stalinista?”, “lei ritiene che la mafia sia una cosa buona?”. “Erano in perfetto candore; e difatti cominciarono a fare domande più sensate dopo che ebbi a spiegare cos’era un racconto e come l’autore facesse parlare i personaggi in base all’identità di ciascuno, e non alla propria. Ora qui – osservava il Nostro – non siamo in una scuola: eppure mi trovo costretto a spiegare che il fatto di aver rappresentato – con evidente distacco ed ironia – una realtà che possiamo anche chiamare qualunquista dimostra appunto che non sono qualunquista: ‘Non è colpa dello specchio’ – diceva Gogol – ‘se i nostri nasi sono storti’» [34].

Avviandoci alla conclusione vogliamo ricordare un articolo di poche righe, intitolato L’uomo del sud?, pubblicato nel periodico di Racalmuto, Malgrado Tutto, nel luglio del 1980, un anno dopo la pubblicazione del libro intervista La Sicilia come metafora [1979] che, secondo tanti critici, segna una svolta nella sua opera. Ci pare opportuno riproporlo integralmente, dal momento che esso rimette in discussione tanti luoghi comuni:

Avviandoci alla conclusione vogliamo ricordare un articolo di poche righe, intitolato L’uomo del sud?, pubblicato nel periodico di Racalmuto, Malgrado Tutto, nel luglio del 1980, un anno dopo la pubblicazione del libro intervista La Sicilia come metafora [1979] che, secondo tanti critici, segna una svolta nella sua opera. Ci pare opportuno riproporlo integralmente, dal momento che esso rimette in discussione tanti luoghi comuni:

«L’uomo del sud – e cioè un tipo umano riconoscibile, catalogabile e giudicabile in quanto uomo del sud – non esiste. Esistono nel sud condizioni economiche, generate dal corso della storia, che possono anche dare l’illusione di essere state invece generate da una particolare umanità. È l’illusione di cui è suggestivamente intriso il “Gattopardo”; e funziona anche da alibi, alibi di classe.

La Sicilia del principe di Lampedusa è una astrazione geografico-climatica e l’uomo siciliano che ne deriva è ugualmente un’astrazione. Il clima, le lunghe estati, le siccità, gli scirocchi, non servono molto a spiegare le condizioni della Sicilia e il carattere dell’uomo siciliano; molto di più serve il considerare la storia delle dominazioni straniere, dagli arabi agli Spagnoli.

L’immagine che si ha nei Promessi Sposi della Lombardia nel Seicento somiglia moltissimo a quella che, fino ad oggi, possiamo avere della Sicilia. Ma nel Settecento la Lombardia è già diversa, non somiglia più alla Sicilia: non c’è più la Spagna, c’è l’Austria con le sue sagge riforme, la sua amministrazione efficiente e corretta.

Che cosa sarebbe stata la Lombardia se fosse passata dalla dominazione spagnola ai Borboni di Napoli e poi ai Savoia? Che cosa diremmo oggi dell’uomo lombardo?»

L’affermazione perentoria con la quale si nega l’esistenza di una categoria antropologica, fuori dal tempo e dallo spazio, denominata “uomo del sud” non poteva essere più chiara e netta. Tra le righe si avverte l’eco del sarcasmo con cui Antonio Gramsci aveva respinto il razzismo dei Lombroso e dei Loria. Certamente ci sarebbe ancora tanto da dire sull’articolato giudizio che, nel corso del tempo, Sciascia ha dato del capolavoro del Principe di Lampedusa, ma non c’è qui lo spazio per farlo.

E chiudiamo con le stesse parole usate dallo scrittore siciliano nell’ultima intervista rilasciata a Benedetta Craveri, qualche giorno prima di morire. La giornalista, nel fare riferimento a quella pagina de Il cavaliere e la morte in cui viene evocato «il pessimismo innato, atavico e disperato degli uomini di Sicilia», chiede a Sciascia conto del suo pessimismo e questi risponde:

Nessun commento:

Posta un commento