Malgrado fosse un’abitudine diffusa e la famiglia Almodóvar vivesse in umili condizioni, tanto da mandare il figlio in seminario pur di farlo studiare, quando Pedro, a otto anni, si è trasferito coi genitori in Estremadura non ha mai abitato in una grotta, al contrario di quello che racconta il suo ultimo film. È un dettaglio da mettere subito in evidenza, per cominciare a capire il tipo di rielaborazione narrativa e cinematografica compiuta da Dolor y gloria. Che usa materiali autobiografici, ma non è, prima di tutto, la messa in scena di una confessione o di un resoconto retrospettivo. È un progetto più complesso, in un certo senso anche più ambiguo e perciò più bello, perché è un’opera su come possiamo entrare in contatto con il nostro passato, con i desideri e le sofferenze che lo hanno fatto esistere, con i buchi reali e metaforici da rammendare, o con le ferite da far chiudere, servendoci, lungo il corso della vita, di immagini, finzioni, romanzi o disegni di noi stessi che, come in uno spettacolo pirotecnico, non sono mai fermi, o identici, ma possono spostarsi, variare e amalgamarsi, al pari dei colori che, nei titoli di testa – la prima cosa che vediamo – si mescolano e si reimpastano, disegnando nuove forme, come in un caleidoscopio.

Non è la casa vera dunque, il soggetto in scena, ma lo sguardo del cinema, che reinventa la dimora d’infanzia e la rimette in vita, dentro un nuovo campo della visione, situandola, per l’appunto, in una dimensione sotterranea e in un certo senso fluida, proprio come l’elemento in cui si inabissa la macchina da presa, all’inizio del film, inquadrando un uomo sottacqua, in piscina, a occhi chiusi, con una lunga cicatrice sulla schiena. È lì, sotto la vita reale, che apre gli occhi il film, articolando una trama circolare in cui si alternano, combinandosi attraverso varchi sensoriali che ricordano le intermittenze proustiane (il contatto con l’acqua, il suono di un pianoforte, la vista di qualcosa) due piani narrativi: quello del tempo presente e quello del tempo ricordato. L’azione di aprire e chiudere gli occhi (perché si è sott’acqua, o ci si addormenta, o si perdono i sensi per effetto della droga, della febbre e dell’anestesia) è il dispositivo visuale che funziona da connessione tra i due piani.

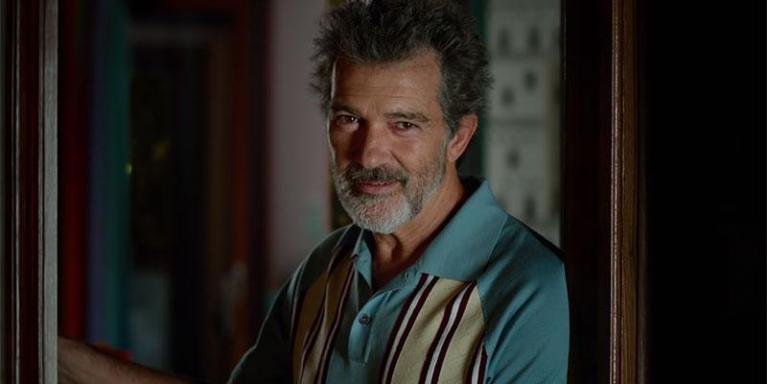

Il primo livello narra la storia di Salvador Mallo (Antonio Banderas), un alter ego di Almodóvar, vale a dire un regista famoso, nel pieno della gloria, ma invecchiato, sofferente e in crisi creativa, che decide, trentadue anni dopo il primo film (Sabor), di incontrare Alberto Crespo (Asier Gómez Etxeandía), il protagonista del suo debutto – avevano litigato perché l’attore si drogava. Va a trovarlo a casa e lui stesso, per la prima volta in vita sua, comincia a fumare eroina. Qualche giorno dopo, Alberto cerca a sua volta il vecchio amico, legge di nascosto un testo di Salvador e gli chiede di poterlo usare per farne uno spettacolo teatrale. Si tratta di un racconto intitolato Adicción (Dipendenza) e dedicato al più grande amore di Salvador: Marcelo, tossicomane, incontrato nei primi anni Ottanta, e sparito dalla vita del regista da più di trent’anni. Proprio a una replica del monologo firmato e interpretato da Alberto, per una casualità legata alle procedure di un’eredità che lo riportano da Buenos Aires a Madrid, arriva tra gli spettatori anche Federico, cioè il vero Marcelo, vale a dire l’amante perduto di Salvador, che si riconosce nella storia, capisce che è stata scritta da Salvador e decide di cercarlo e incontrarlo. Dopo una telefonata, un appuntamento nella bella casa del regista piena di opere d’arte, e una lunga notte di emozionanti ricordi restituiti alla parola, Federico rivela di non aver più avuto esperienze omosessuali e di avere una famiglia, dei figli e una nuova compagna: di essere felice, insomma; intanto che Salvador, rispecchiandosi nell’ascolto di questo racconto, vive il dolore tributato alla sua gloria, e ci fa sentire, guardandola, tutta la sua malinconica solitudine. Ma, sulla soglia dei saluti, arriva l’emozione di un ultimo bacio, solo un attimo, per sentire, a occhi chiusi, il desiderio dell’altro; poi l’addio. Salvador decide di smettere di drogarsi, di curarsi meglio, di farsi operare per una sporgenza ossea che gli occludeva l’esofago, e di tornare, finalmente, a dirigere un nuovo film.

Dolor y gloria mescola il dramma alla commedia, perché questo primo livello di racconto, per tutto l’arco narrativo del film, si intreccia con un secondo livello composto da nove distinte sequenze risfogliate come in un sogno. È il piano narrativo del tempo ricordato, nel corso del quale Dolor y gloria, intanto che racconta gli eventi del primo livello della storia, mette in scena anche alcuni momenti significativi della vita di Salvador. Si comincia dalla prima infanzia, a partire da un momento originario da Paradiso perduto, con la madre e altre donne che lavano i panni al fiume; in un secondo passaggio ulteriore il regista personaggio diventa anche narratore, e racconta l’entrata nel coro del collegio; andando avanti, i ricordi procedono a gomitolo anziché lungo una linea, perché il terzo momento rivissuto, vale a dire l’epoca del trasferimento nella grotta, nella realtà storica era accaduto prima dell’andata in seminario (seconda sequenza). Proseguendo (quarto passaggio), ecco l’incontro con Eduardo, un giovane imbianchino – pittore analfabeta al quale il bambino insegnerà a leggere e scrivere e per il quale vivrà la prima inconsapevole forma di desiderio; la rabbia per l’andata in collegio (quinto momento, ma anteriore, cronologicamente, al secondo); e la madre, in vecchiaia (sesto passaggio), quando la donna viene a vivere, prima della morte, a casa del regista, dove Salvador/Pedro si prende cura di lei; l’ospedale (settimo inserto); la parte (l’ottava), di nuovo a ritroso, risalente a quando il bambino è stato ritratto dal muratore, in un disegno che, nella biografia effettiva di Salvador, il protagonista ritroverà e acquisterà, dopo più di mezzo secolo, a un’esposizione di arte popolare. Dietro il disegno si legge una lettera di Eduardo, mai consegnata al suo destinatario. Proprio dopo questo ritrovamento, e dopo la scelta, pacificante, di non andare a cercare il giovane per il quale aveva provato un primo desiderio, ma di farne semmai un film, ecco che arriva l’ultimo prelievo dal tempo perduto (il nono), in cui il film riprende e ripropone la situazione già raccontata nel terzo salto all’indietro, ma mostrandolo, stavolta, in una prospettiva diversa e distante, perché l’inquadratura si allarga, oltrepassando i bordi della storia rappresentata sinora e mutando un nuovo campo della visione, perché adesso ci fa vedere la finzione: una fonica, le apparecchiature di regia, il volto del regista che controlla la ripresa. Ci troviamo, dunque, in un film dentro a un film, o intorno alla realizzazione di un film. Tecnicamente, siamo in piena metanarrazione: il film contiene sé stesso, l’opera è contenitore e contenuto. Ma di cosa? Qui sta il punto e la grandezza di Dolor y gloria, un’opera straordinariamente costruita e stratificata, in senso narrativo e visivo, ma non per un formalismo compiaciuto di sé e basta.

In questo film la prima battuta che sentiamo è quella di una lavandaia, un’amica della madre, che dice «vorrei essere un uomo per poter fare il bagno nuda» (situazione che, effettivamente, accadrà nella scena chiave). Ciascuno dei personaggi principali passa il tempo a rintracciarsi (Salvador con Alberto, e viceversa; Federico con Salvador, il muratore, invano, con Salvador); tutti si appropriano di identità altrui o falsificano la propria; in questo film che tante volte assomiglia, anche drammaturgicamente, a una galleria di specchi e di ritratti sdoppiati (ben tre sono i volti della madre: quello di Penélope Cruz, quello di Julieta Serrano e quello della vera madre ritratta nella foto sul comodino), il rapporto tra realtà e finzione non è più impostato in termini di polarità, ma di reciprocità circolare. Federico è il vero Marcelo, ma anche Marcelo è il falso Federico; Alberto è il falso Salvador, e viceversa. È come se il passato diventasse una valle di echi, di cui i molteplici ritratti, le immagini e gli sdoppiamenti messi in scena creano una specie di vertigine in cui dolore e gloria non sono più due attori, due situazioni, ma sono i volti di un unico corpo di illusioni che, proprio come il cinema, sono abitazione e habitus, sono finzioni e verità che stanno assieme. È così che la finzione diventa, può diventare, la forma più vera di racconto di sé, oltre che la compagna più rassicurante («non posso vivere senza i miei quadri»).

L’uovo da sarta con cui la madre rammenda il calzino del figlio, e che, prima di morire la donna lascerà in eredità a Salvador/Pedro è il simbolo di una creatività che ripara, che ricuce, che chiude gli strappi. Precisamente come fa il cinema, che riconcilia con il passato. Non recupera e basta: proietta, finge, reinventa scene anche mai accadute (mai la vera madre di Almodóvar può avergli detto di essere stata delusa dal figlio), ma che servono a curare, a cicatrizzare il dolore, a estrofletterlo, a spostarlo: proprio come delle madeleines nere, come il film fa dire alla madre anziana, a un certo punto, in maniera evidentemente inverosimile eppure, in senso cinematografico, meravigliosamente vera.

Così, quei nove inserti che inframezzano il primo livello della storia non sono, allora, ricordi ma proiezioni, reinvenzioni romanzesche del passato (il protagonista non fa che leggere romanzi) attraverso le quali curare il dolore: della solitudine, e di un senso faticoso dell’identità e del desiderio omosessuali che non hanno mai potuto essere vissuti “normalmente”, e non sono stati veramente accettati, magari nemmeno dalla famiglia (era lì che viveva, nella scena ricostruita, la fantasia della delusione della madre), forse persino combattuta (la madre non ha mai fatto arrivare il disegno al suo destinatario), o accolta solo apparentemente da un mondo che riconosce valore pieno di famiglia affetti, calore, eredità, molto spesso, solo dentro un sistema di regole sociali eteronormate.

Il volto di Salvador/Pedro che ascolta il racconto di Federico, quel volto che pare che traguardi la felicità del suo antico amante per specchiarsi nella sua solitudine, è una delle più belle prove d’attore degli ultimi anni. Perché Banderas è davvero bravo, ma pure perché tutto il film prepara e compone il clima di quella scena, che per la capacità di resa di una ferita dell’anima potrebbe essere avvicinata all’interpretazione di Anna Magnani nell’episodio La voce umana, di Rossellini (L’amore, 1948), da Cocteau: in entrambi i casi una situazione scenica di tipo teatrale, in un interno notturno, e una regia che sovraespone, in tutto il suo isolamento fisico e simbolico, qualcuno che usando il proprio volto, trasformato in uno schermo che guardiamo, ci fa fare esperienza di una lacerazione tra presenza e assenza, tra la storia dei propri ricordi, e, in controcampo, la storia diversa raccontata da un altro che con le sue parole sta svuotando la tua pretesa di un amore assoluto.

Tutto era ed è finzione, dunque, ma non vuol dire che tutto fosse e sia falso. Anche per questa strada, nell’opera di Almodóvar, tutta la vita è cinema. Proprio questa idea di fondo è trasformata da Dolor y gloria in una dichiarazione d’amore incondizionato per la finzione come sorella di sangue del dolore e della gloria. Tant’è vero che l’empatia profonda tra gli spettatori e il film non nasce dall’interpretazione di Banderas che fa Almodóvar, ma dal contrario. Il vero attore, la vera maschera che ci fa provare il dolore dentro la gloria non è Banderas ma la sua controfigura fuori campo. È proprio Pedro, è lui l’attore: Pedro Almodóvar, ovvero il suo cinema.

Testo ripreso da https://www.doppiozero.com/materiali/amore-di-finzione

Nessun commento:

Posta un commento