“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.” Antonio Gramsci

31 marzo 2021

LA TRAGEDIA SICILIANA

MUSUMECI E' CORRESPONSABILE E DEVE DIMETTERSI!

30 marzo 2021

SPALMARE I CADAVERI DELLA PESTE

"Dati dei contagi Covid falsificati": 3 arresti, indagato l’assessore Razza

„

"Dati dei contagi Covid falsificati": 3 arresti, indagato l’assessore Razza

Terremoto nella sanità siciliana dopo il blitz dei carabinieri del Comando provinciale e dei Nas di Palermo. L'accusa è di avere "alterato", di fatto, i numeri su cui poi sono stai adottati i provvedimenti successivi che miravano al contenimento della diffusione del virus

“

UN COMMENTO POETICO ALLA NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA...

Distribuire con oculata accortezza

con giudizio e mente avvezza

al calcolo elettorale

al salvifico "spalmare"

i cadaveri della peste

ci farà goder le feste

invece che in zona rossa

al fresco di una fossa.

No, non è un'idea pazza:

solo difesa della sicula Razza.

Anonimo Siciliano

LE RADICI DEL CINEMA DI MARTIN SCORSESE

IL CINEMA E LE RADICI DI MARTIN SCORSESE

Pubblichiamo un pezzo uscito su Linus, che ringraziamo. Fonte immagine.

Tutto comincia nel cuore di Little Italy, in Elizabeth Street, alla fine degli anni quaranta. Sui sedici pollici di un RCA Victor, modello di televisore molto popolare, nell’America di quegli anni, scorrono ogni venerdì sera i capolavori del cinema italiano. Il rito settimanale vede riunirsi davanti al tubo catodico, collocato come un totem al centro di un due camere e cucina, una folta famiglia di origine siciliana.

Il più rapito, nel pubblico domestico, è un bambino di sei anni, minuto e asmatico: il suo nome è Martin Scorsese, e beve con gli occhi a quelle ombre baluginanti, spesso quasi da immaginare, mandate in onda su copie logore dalle emittenti più sensibili alle esigenze degli emigrati italiani. Eppure l’essenziale filtra, e tanto basta ad accendere l’immaginario di quel bambino, per sempre. Anche perché lo spettacolo non è solo quello offerto dal televisore. A colpire il piccolo Martin è anche la reazione emotiva del parentado, l’atmosfera di solenne ritualità che avvolge le visioni.

Per i suoi nonni, paterni e materni, arrivati in America all’inizio degli anni dieci, quella che si consuma sul piccolo schermo non è solo cinema. E’ un viaggio nello spazio e nel tempo, un’apertura transoceanica sulla terra d’origine, che allarga improvvisamente il loro mondo ristretto.

L’America, fuori dalla porta di casa, gli appare ancora troppo grande e indecifrabile, per smettere di fare paura. Persino avventurarsi fuori da Elizabeth Street è un’impresa da compiere solo in caso di ineluttabile necessità. Nati nell’ottocento, non parlano né italiano né americano, ma un dialetto ancora verghiano, e non otterranno mai la cittadinanza statunitense. Dalla Sicilia si sono portati dentro un dogma ancestrale: sentono che c’è poco da fidarsi, dello stato, della polizia, di qualsiasi forma di istituzione. Ai connazionali che hanno esportato la mafia, e che girano spavaldi per il quartiere, bisogna mostrare omertosa sottomissione, cercando di essere coinvolti il meno possibile dalla loro violenza. Farsi rispettare, senza diventare goodfellas, è un difficile, quotidiano, esercizio di equilibrismo. L’unico rifugio solido è la famiglia d’origine. Riunirsi davanti ai film italiani, è un modo per sentirsi ancora più vicini, riappropriandosi di un lessico familiare condiviso.

Quando vedono Anna Magnani correre disperata, prima di essere falcidiata da un mitra nazista, i parenti di Martin piangono amaro. Trafitti da uno scuro senso di colpa, per non esserci stati, in quell’Italia illusa e soffocata dal regime fascista, stuprata dalla guerra.

Erano già ad arrangiarsi e lottare, nel ventre agrodolce dell’America. Le immagini del neorealismo li compensano, in parte, di una vita italiana non vissuta. Il cinema è l’unico modo di costruirsi un passato, una patria spirituale. Di ritrovare un’identità.

Tanti anni dopo, davanti a Nuovomondo di Emanuele Crialese, Scorsese dirà di aver trovato un’immagine esatta della sospensione quasi sognante, in cui fluttuavano i suoi nonni. Di un’integrazione che rimarrà solo ipotetica, per tutta la vita. Guardare i film italiani insieme a loro, ha permesso a Martin di capirli, allargando improvvisamente il proprio mondo di bambino. Scoprendo, nel cinema, le proprie radici.

Cercando in quelle immagini un’indicazione, sul bivio che il suo quartiere impone: unirsi alle gang mafiose, o farsi prete. Lasciarsi sedurre dal potere dei guappi in Cadillac, che aprono le folle del Lower East side come il Mar Rosso, al loro passaggio. Oppure farsi stordire dall’incenso, innamorato del silenzio carico di mistero che respira in chiesa. Da quella liturgia spettacolare, di canti, tuniche e preghiere, oscuramente simile al rapimento della sala cinematografica.

Salute precaria, scarsa vocazione alla violenza fisica, flebile resistenza al peccato, avranno il loro peso nell’invenzione di una terza via, molto personale, segnata dalla magnifica ossessione del cinema. Il neorealismo, scoperto in televisione durante l’infanzia, diventa uno strumento di osservazione, per comprendere la realtà che lo circonda. Scopre che nei dettagli minimi può risuonare un macrocosmo, avviando la sua formazione da antropologo visuale.

Il primo film di cui Scorsese ha memoria è Paisà, del 1946, di Roberto Rossellini, viaggio in sei episodi nell’Italia percorsa dall’esercito alleato, durante la seconda guerra mondiale. Lo sguardo del regista si posa senza retorica su di un Italia ancora ferita dalla guerra, educa alla compassione. “Rossellini realizza una fusione potente di storia e cinema. Come una preghiera pubblica, nata dal desiderio che il mondo possa vedere il popolo italiano, e scoprirne l’umanità” rifletterà da adulto. A colpire lo Scorsese bambino sono i sacrifici estremi di figure che la storia seppellirà nell’anonimato. Come la ragazza siciliana che si immola contro i tedeschi, uccisori di quel soldato americano che le ha accarezzato il cuore, per un attimo. Un altro episodio che impressionò Scorsese è quello del soldato afroamericano, ubriaco perso nella Napoli malapartiana, in balia degli scugnizzi che lottano per accaparrarsi i suo dollari e le sue scarpe. Quando smaltisce la sbornia, e vuole vendicarsi del bambino che lo ha derubato, scopre che vive in una grotta per sfollati, a Mergellina, non troppo diversa dagli slum riservati agli afroamericani, negli Stati Uniti. La rabbia si scioglie in pietas. Il seienne Martin, coetaneo dello scugnizzo, pensa che se la sua famiglia non fosse emigrata, probabilmente si sarebbe trovato in una situazione simile. Ma il cinema italiano non restituisce solo le asprezze della realtà, alimentando la sua vocazione al verismo.

C’è anche il sogno, la dimensione dell’epica sontuosa, di un paese dalla storia millenaria. Romanzata nei peplum italiani, imperniati sul conflitto tra il paganesimo dell’Impero e il cristianesimo nascente. Stregato da film come Fabiola, diretto nel 1948 da Alessandro Blasetti, senza nemmeno sapere cosa sia uno storyboard, Martin mette in cantiere il suo peplum, riempiendo fogli di inquadrature disegnate con prospettive esatte, mostrando i sintomi di un dinamismo e un senso della composizione che non lo abbandoneranno più.

Nel suo documentario Il mio viaggio in Italia, realizzato nel 1999, Scorsese afferma che, se il culmine dell’epica americana era l’O.k. Corral, l’Italia vantava secoli di conflitti sanguinosi, scontri tra popoli e civiltà, riproposti dagli italiani, nel loro cinema in saghe epiche feroci. Con grande naturalezza, come se fosse parte integrante della loro memoria collettiva. Ne La Corona di ferro, altra opera di Blasetti, a turbare il piccolo Martin sono i lampi luciferini, negli occhi di Gino Cervi. Un re perverso, degno di un incubo dei fratelli Grimm, animato da pulsioni sadiche e improvvisi scatti di violenza, elementi ricorrenti, nel futuro cinema scorsesiano.

Il bambino cinefilo cede il posto all’adolescente onnivoro: il giovanissimo Martin è affascinato anche dai capolavori del muto, come Cabiria. La fosca Cartagine inventata dal piemontese Giovanni Pastrone, non gli sembra nemmeno cinema, ma una porta segreta, aperta su di un mondo ancestrale, feroce come il presente. La stessa magia che ritroverà e cercherà di rubare, ne L’età dell’innocenza, a Luchino Visconti. Capace di rendere vivi, nel suo cinema, secoli di blasone e tutta la propria aristocrazia interiore, imprimendo su pellicola un passato autentico, “come uno Stendhal con la macchina da presa”.

Le geometrie magniloquenti, viscontiane, verranno poi squassate dalle nevrosi domestiche, suburbane di John Cassavetes: così Scorsese troverà le pietre angolari del suo linguaggio. Il cinema italiano rimarrà per lui un’ispirazione permanente, emotiva e formale, assorbita e declinata in diverse forme. Lo colpì molto l’Accattone pasoliniano, il pappone marginale toccato da una luce sacra, nell’ultimo istante di vita. Un Cristo vilipeso, riflesso della drammatica condizione umana. La spiritualità ritrovata inabissandosi a fondo, nella vita: eccola, l’ultima tentazione cristologica, a cui dedicherà un film, lasciando che attraversi sotterraneamente quasi tutta la sua filmografia.

Pasolini aveva sovrapposto la Passione secondo Matteo di Bach alla camminata indolente di Franco Citti nella periferia romana, suggerendo forse quanto somigliasse ad una via crucis rovesciata, Scorsese riproporrà la stessa colonna sonora per sottolineare l’esplosione dell’auto di un De Niro arido imprenditore del crimine, nella Las Vegas di Casino. L’ascesi del corpo di Sam Asso Rothstein, sulle note di Bach e sui titoli di testa del film, è pura ironia tragica: il mondo è cambiato, il criminale è sempre più asettico, non ha più nessuna parentela col povero cristo. Mantiene le mani pulite, delegando ad altri il sangue, la morte, la strada.

Della sua contorta idea di santità, Scorsese aveva visto la rappresentazione più incisiva nell’Ingrid Bergman rosselliniana, di Europa 51.In quella donna che, dopo una tragedia, abbandona la vuota borghesia di provenienza, per provare a trasformare il dolore in vita autentica. Rifiutandosi in blocco le leggi imposte dalla società, per immaginarsi parte di una comunità piena d’amore. Utopia presto strozzata dalla realtà.

Del cinema italiano, Scorsese assorbirà anche l’equilibrio impervio, tra commedia e tragedia. Capaci di mutare l’una nell’altra, nello stesso film, per una parola di troppo, per uno sguardo sbagliato. Come accadeva nella vita, a Little Italy. Una delle sue creature più folgoranti, è Joe Pesci, uno che ti atterrisce e ti scompiscia, da una sequenza all’altra, perfetto nella grammatica dei microgesti. Una recitazione che sembra debitrice di certe frenesie di Saro Urzì, nei film siciliani di Pietro Germi. Odi Paolo Stoppa, adorato da Scorsese, ne L’oro di Napoli. Dove recita la parte del vedovo inconsolabile, che tenta di scavalcare il balcone per un suicidio molto simulato, assicurandosi con una rapida occhiata che gli amici non siano troppo distanti, e possano abbrancarlo al volo. Lo stesso Stoppa prende il muro a capocciate, come farà De Niro in cella, in Toro scatenato, mostrando quanto il dolore più estremo possa diventare goffo, inopportunamente comico. L’esplosione del malessere familiare di casa LaMotta avviene in cucina, davanti a una bistecca troppo cotta, perché nei tinelli che emerge la verità umana, come Scorsese apprende osservando il pasto sontuoso di Luigi XIV, nella Presa del potere rosselliniana. In Goodfellas, i bravi ragazzi in galera tagliano l’aglio tagliano l’aglio con una lametta, per farlo sciogliere con pochissimo olio. Con un gangster agonizzante in macchina, trovano il tempo per una gustosa pasta al sugo dalla madre di Joe Pesci.

Interpretata dalla mamma di Scorsese, protagonista insieme al marito di Italian american, documentario scorsesiano del 1974, omaggio esplicito alla storia familiare, con diversi riferimenti gastronomici, sempre dispensati da mamma Catherine.Altre sincronie fra rituale preparazione del cibo e snodi esistenziali, ritornano ancora in Goodfellas, nell’articolato ragù finale di Ray Liotta, accordato sui tempi della sua ultima trasferta da corriere di cocaina.

In Scorsese è spesso presente l’uso della musica operistica, vera lingua comune italiana, molto prima dell’alfabetizzazione di massa.

Un’altra eredità viscontiana, ammirata soprattutto in Senso, nella sequenza del teatro, con ogni figura che si muove sul tempo emotivo de Il trovatore, senza risultare meccanica, come toccata dalla grazia.

Scorsese farà saltellare il suo Jake Lamotta, al ralenti, sul ring, avvolto in un accappatoio arioso come un mantello cavalleresco. Sulle note della tragedia della gelosia per eccellenza, Cavalleria rusticana, di Pietro Mascagni. Ma qui non ci sono austriaci e patrioti italiani, belle aristocratiche, indecise tra l’amore per la patria e gli abbandoni sensuali. Lamotta non è un eroe, ma un toro scatenato ottusamente bovino, con un grado di consapevolezza minimo, animalesco. Sale sul ring per punirsi di una colpa che non riesce a mettere a fuoco. Incassando allo sfinimento, affrontando gli incontri come se non meritasse di vivere una vita che gli appare troppo dura, per trovarci un significato. “Come accadeva ai miei nonni, mai integrati nello stile di vita americano. L’unico scopo era mantenere una loro idea di dignità, come per mio padre. Jake La Motta non era capace di attenersi nemmeno a quei valori semplici” .

Vive la tragedia dell’incomprensione, e della profonda solitudine che ne deriva. Con i suoi risvolti grotteschi, e la amarezza della grande commedia italiana. Come nel finale, con l’ex pugile ormai obeso, nel camerino in uno squallido cabaret, alle prese con monologhi e brutte barzellette, quasi come il Tognazzi di Io la conoscevo bene. Dando l’ultimo, disperato, spettacolo di sé, in un’estrema invocazione d’amore.

E finalmente, forse, prova pietà per se stesso, smettendo di tormentarsi.

In Fellini, invece, Scorsese ritrova la sua giovinezza. Anche Little Italy, per assurdo, può essere una provincia come Rimini, che non vuoi abbandonare, terrorizzato al pensiero di lasciare casa e diventare adulto. Il tirar tardi, i tempi vuoti, gli scherzi feroci, le albe sfinite, le illusione perdute, tutto viene traslato in Mean Streets, aggiungendoci il peso di una malavita incombente.

Una giovinezza che, ne I Vitelloni, viene chiusa dalle disperate cinghiate paterne, riprese visivamente in Goodfellas.

La fluidità onirica dei piani sequenza di Otto e mezzo, con Mastroianni trai vapori termali e della memoria, perso tra produttori, sceneggiatori, alti prelati e muse ispiratrici, ricorda l’ingresso sognante di Lorraine Bracco al Copacabana, nirvana dei Goodfellas, di cui ancora non conosce le controindicazioni.

Una memoria cinematografica sterminata, legata al cinema italiano aureo, che Scorsese non ha mai tradito. Generoso, pronto a cimentarsi nelle imprese più anomale, pervaso dalla stessa energia curiosa che aveva negli anni quaranta, davanti al televisore di Elizabeth Street, anche adesso che le primavere sono quasi ottanta. Fedele solo al suo stare in bilico, da eterno outsider, tra il solido e rutilante artigianato hollywoodiano, e le pulsioni artistiche europee. Italiane, ad esser precisi.

Una posizione scomoda. Da artista vero.

LA STORIA AL CONTRARIO DI FRANCESCA DE SANCTIS

LA STORIA AL CONTRARIO DI FRANCESCA DE SANCTIS

Il 24 settembre 2020 è uscito il romanzo “Una storia al contrario” (Perrone) di Francesca De Sanctis, tre anni dopo la chiusura dell’Unità, dove ha lavorato per quindici anni. È soprattutto di questo che si parla nel libro, del suo lavoro di giornalista in un quotidiano importante, storico, amato forse più di sé stessa. Ma anche della sua vita, fatta di continue cadute e ripartenze. “Ricominciando dall’inizio”, come scrive Gramsci, nella citazione in esergo, avrebbe potuto essere il sottotitolo. Perché è proprio questo che capita a Francesca, ricominciare ogni volta daccapo, dover giocare ai quattro cantoni, e lei è quella al centro, senza un posto.

Si parte dalla fine, dall’ultimo pezzo lasciato incompleto, relativo al Teatro Valle, il teatro più antico di Roma, che in tre anni di occupazione ha dato vita a spettacoli di ogni genere nella più completa libertà di espressione. Per la prima volta Francesca è costretta a lasciare un pezzo a metà, perché il suo giornale, l’Unità, ha cessato di esistere. Quindi il suo pezzo diventa inutile.

Dalla profonda amarezza di non poter più lavorare, nasce il resoconto dettagliato di una giornalista finita in cassa integrazione, che vede materializzarsi la fine dei suoi sogni. È una storia interrotta, o meglio, un sogno interrotto. Per Francesca scrivere articoli non è soltanto un mestiere, è anche e soprattutto un sogno. Qualcosa che cova nella sua testa fin da bambina, quando dopo la lettura del Diario di Anna Frank ha capito che la sua missione nella vita è “aiutare gli altri raccontando le loro storie”.

Ma prima di lavorare per un giornale deve combattere contro chi tenta di scoraggiarla, con frasi come “stanno aspettando proprio te”, mentre lei alimenta quel sogno comprando tutte le settimane i fascicoli di “Giornalista oggi”, e poi gli anni di studio: il liceo a Cassino, l’università a Bologna, la città “rossa e fetale” come cantava Guccini, dove è possibile iscriversi al DAMS, ma anche frequentare teatri, scoprire il cinema francese e fare una vita tutta diversa dalla piccola realtà di provincia.

La prima grande occasione arriva con l’esperienza da stagista a il Resto del Carlino, e poi il grande salto, l’assunzione a l’Unità, una testata storica, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Inizialmente con un contratto a tempo determinato. Francesca è felice, ma solo a metà, le manca troppo non poter vedere la faccia che avrebbe fatto suo padre a quella splendida notizia.

Vive con passione e determinazione tutto ciò che riguarda il suo lavoro, la redazione, il pezzo da scrivere rapidamente, prima dell’orario di chiusura, e nota fin da subito la poca propensione dei colleghi ad aiutarla, perché “il mondo del giornalismo è pieno di colleghi invidiosi attaccati alla propria poltrona che vivono con la paura che qualche trentenne possa rubargli il loro spazio”.

Nel suo racconto di giornalista all’Unità, non mancano i problemi, i sacrifici, i momenti drammatici, la difficoltà ad essere nello stesso tempo una lavoratrice, una moglie, una madre a tempo pieno. Al giornale può succedere di tutto, le notizie arrivano in qualsiasi momento. Poco prima della chiusura, o quando sei in ferie. E se ami questa professione fai tardi la notte, o abbandoni le tue figlie per scrivere il pezzo che non puoi mancare.

Poi, un giorno, quella frenetica felice quotidianità s’interrompe di colpo, il giornale cessa le pubblicazioni, e la vita di Francesca si blocca. Adesso non deve più “uscire di casa per prendere la metro, arrivare in redazione, andare in riunione, discutere con i colleghi sui temi a cui affidare le aperture di pagina, difendere gli spazi da dedicare alla cultura, agli spettacoli”, e il telefono smette di squillare. Tutto attorno a lei scompare: la redazione, i colleghi, il giornale da fare. Nella sua vita rimangono soltanto la casa e la famiglia.

“Quando perdi il lavoro non perdi solo le chiamate. Se ne va un pezzo importante di te, quello che avevi costruito col tempo e che d’un tratto è stato bombardato, sventrato.”

Francesca si ritrova sola, davanti al PC di casa. Non ci sono più colleghi con cui discutere, ora quello che può fare è proporre un articolo a un quotidiano o rivista, da freelance. Aspettare con fiducia la risposta. E quando tutto va per il verso giusto e il pezzo viene pubblicato, deve sopportare anche l’invidia o le bacchettate di qualche collega che non gradisce vedere il “suo” spazio occupato da un altro. Perché prima ci sono loro, bisogna “dare la precedenza agli interni, i collaboratori vengono dopo”.

E non è finita qui, ci sono delle “collaborazioni che vanno avanti, seppure con fatica, trascinandosi dietro anche l’umiliazione di dover accettare cifre ridicole per i pagamenti dei pezzi pubblicati e la sensazione di essere uno stalker se mandi una e-mail in più”. Senza contare le proposte che vengono rifiutate o non ricevono risposta, e nei casi peggiori il pezzo proposto viene assegnato ad un altro.

Francesca De Sanctis con una scrittura chiara, precisa, senza reticenze, ci restituisce la sua storia, ma anche quella di chissà quanti altri giornalisti che hanno vissuto più o meno le sue stesse gioie, paure, amarezze e delusioni.

E adesso, dopo una carriera invidiabile, si ritrova a quaranta anni senza più il suo posto, ad essere una freelance, destinata a una continua precarietà, che prova a vendere i suoi pezzi per due soldi, facendo il lavoro da casa. Lei che a venticinque anni lavorava già all’Unità con un contratto a tempo indeterminato e viveva dentro un sogno finito troppo presto. Ma, nonostante tutto, è ancora una farfalla in grado di volare.

Articolo ripreso da https://www.minimaetmoralia.it/wp/recensioni/la-storia-al-contrario-di-francesca-de-sanctis/

NUVOLE CORSARE

Pasolineggiando

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

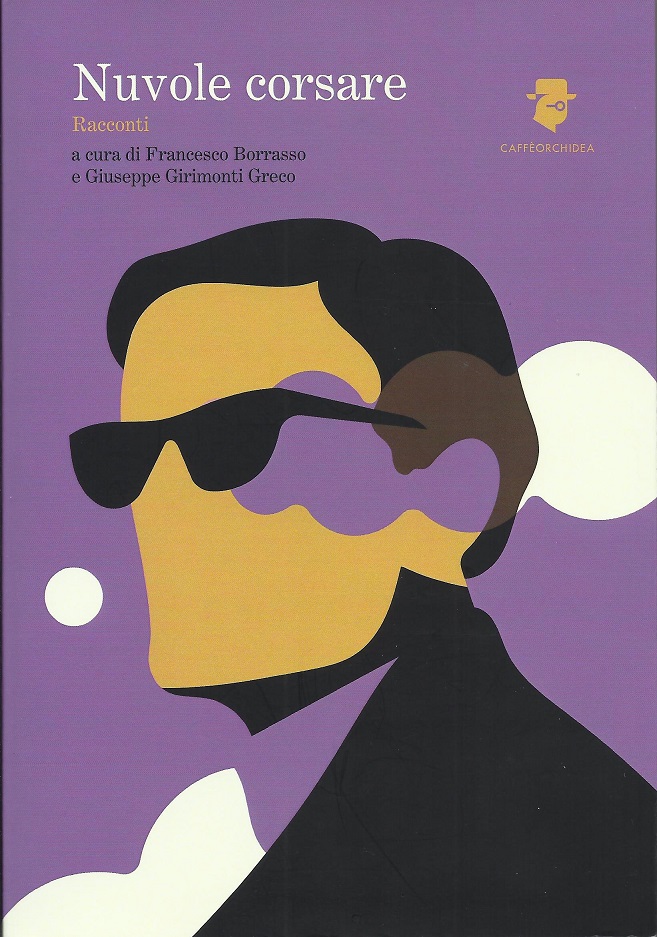

Autori vari, Nuvole corsare, 2020, Caffèorchidea Editore.

Anno di antologie, il 2020. Solo per citarne un paio: la Piccola antologia della peste curata da Francesco Permunian (Nazione Indiana ne parla qui) e appunto questa, Nuvole corsare. Ma ne sono uscite molte altre, su carta e in e-book, soprattutto legate al tema dell’epidemia. Come se questo periodo di destabilizzazione sociale avesse spinto gli scrittori (e i poeti) a coalizzarsi contro un nemico comune. Che non è la pagina bianca generata dalla depressione e dal conseguente blocco della creatività, bensì l’isolamento in sé, l’interruzione del rapporto con i propri simili. Lo scrittore inventa storie (così come il poeta inventa immagini) per condividerle nel mondo in cui vive. È impossibile scrivere su un’isola deserta sapendo che ciò che si scrive non raggiungerà mai nessun altro lettore al di fuori di sé stessi. Lo scrittore è un animale sociale. E Pier Paolo Pasolini lo era molto più di altri. Non per nulla, a quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa, sopravvive attraverso testi che continuano ad essere stampati e letti, che si insinuano nella scrittura delle nuove generazioni di autori come se il controverso narratore-poeta-saggista-regista-drammaturgo continuasse a scrivere per loro tramite.

Nuvole corsare è dunque un esperimento di questo tipo. I curatori, Francesco Borrasso e Giuseppe Girimonti Greco, devono aver pensato di misurare la presenza spirituale di Pasolini invitando quindici narratori, molto diversi tra loro per visione letteraria ed età anagrafica (all’incirca dai trenta ai cinquant’anni), a scrivere un “racconto pasoliniano”. Non si è chiesto di copiarne lo stile, o i temi, o le ambientazioni, ma semplicemente di ispirarsi a lui. Quindici autori più uno, perché un’iniziativa di questo tipo, progettata da un editore attento all’originalità della veste grafica come Caffèorchidea, non poteva se non coinvolgere anche l’illustratore. Quello che Stefano Marra realizza in copertina è a mio avviso il primo “racconto pasoliniano” dell’antologia: un ritratto posterizzato dello scrittore riconoscibile nei suoi tratti essenziali, con le nuvole corsare che gli attraversano il volto. Ed è con questa immagine quasi subliminale che Pasolini permea ogni racconto, dando vita a voci narranti – parte in prima persona, parte in terza – che alimentano una vera e propria polifonia pasoliniana.

Potere e violenza, provocazione e scandalo, personaggi di periferia simili ai sottoproletari delle borgate romane, amori omosessuali, situazioni sadiane, questa la materia alla base dei racconti. Impossibile dire chi più abbia centrato lo spirito dell’antologia, ogni lettore troverà la chiave per la propria valutazione. Ci sono citazione velate di testi e di film, da Petrolio a Salò (ad esempio in Bertelli e Policastro), visioni distopiche (Mirabelli e Sorrentino) o visioni ucroniche (bellissima quella di Zaccuri, autore tra l’altro presente anche nella Piccola antologia della peste), gioiellini di impeccabile fattura com’è nello stile di Sinigaglia (che in questi ultimi anni sta pubblicando libri di alto livello letterario), racconti che scavano nella psicologia dei femminicidi come in Serena Penni (che scrive quasi un seguito del suo Il vuoto, uscito due anni fa), oppure ancora storie delicate di relazioni omosessuali, come quella “foscoliana” tra un professore e un giovane allievo narrata da Di Liberto (scrittore tra l’altro attivissimo nella promozione della lettura con il gruppo su Facebook Billy, il vizio di leggere), o semplici storie di malavita come in Simone Innocenti.

Merita due parole l’origine del titolo scelto per l’antologia, per quanto intuibile da parte degli appassionati pasoliniani: Nuvole corsare è il risultato del connubio tra il Pasolini poetico e struggente del cortometraggio Che cosa sono le nuvole (uno dei sei episodi del film Capriccio all’italiana, 1968) e il Pasolini agguerrito e provocatorio di Scritti corsari, la raccolta di articoli uscita postuma l’anno stesso della morte, nel 1975. Estrema sintesi, in fondo, dello spirito di uno dei più originali e discussi artisti italiani della seconda metà del Novecento.

Di seguito, gli autori dei quindici racconti presenti nell’antologia: Diego Bertelli, Giorgio Biferali, Angelo Di Liberto, Ilaria Gaspari, Simone Innocenti, Elena Giorgiana Mirabelli, Jacopo Narros, Serena Penni, Gilda Policastro. Ivano Porpora, Fabio Rocchi, Ezio Sinigaglia, Piero Sorrentino, Giorgia Tribuiani, Alessandro Zaccuri.

Articolo ripreso da https://www.nazioneindiana.com/2021/03/30/pasolineggiando

29 marzo 2021

L' INDIMENTICABILE STEFANO VILARDO

STEFANO VILARDO, IL POETA DEGLI EMIGRATI

«La Sicilia dicono

è una conca d’oro

l’isola d’oro

ma per le tasche di quelli che governano

ladri senza vergogna

e noi non siamo che dei poveri disgraziati

senza cielo e senza terra

mandati allo sbaraglio in altri mondi

pieni di vento di neve di freddo»

(Stefano Vilardo, Tutti dicono Germania Germania, Sellerio, 2007, pp.90-91)

Lo scorso gennaio, all'età di 99 anni, si è spento Stefano Vilardo (1922 - 2021), l'ultima grande voce della letteratura siciliana del 900 che non ha mai avuto paura di scagliarsi contro tutte le forme di potere e prepotenza. Vilardo non somigliava per nulla ai tanti letterati del nostro tempo, sempre più ruffiani e cortigiani.

Maestro di scuola elementare, come Leonardo Sciascia, suo compagno di banco all'Istituto Magistrale di Caltanissetta negli anni trenta del secolo scorso, poeta e autore di tanti racconti, ha raggiunto fama mondiale nel 1975 con Tutti dicono Germania Germania. Poesie dell'emigrazione.

Per me non è facile scrivere sull'autore di un capolavoro assoluto della poesia e della storia contemporanea, di cui mi sono occupato per due lustri, grazie anche alla scoperta delle originali bobine in cui Vilardo aveva raccolto le testimonianze dei suoi compaesani di Delia (CL) emigrati clandestinamente in Germania tra il 1959 e il 1965. Proprio da queste registrazioni Vilardo aveva preso spunto per scrivere il suo capolavoro. Sulla storia di questo libro, che oltre al suo valore poetico rimane uno dei più rari e preziosi documenti della storia dell'emigrazione siciliana nel mondo, ho già scritto e pubblicato un saggio a cui rimando. (Poesia e storia in “Tutti dicono Germania Germania, in AA.VV. Raccontare la vita, raccontare le migrazioni, Palermo 2011).

Oggi voglio ricordarlo come uomo e come amico. Ci siamo incontrati la prima volta circa vent'anni fa, spinto dal mio interesse per la storia dell'emigrazione e dal mio amore per l'opera di Leonardo Sciascia.

Era stato lo scrittore di Racalmuto a farmi scoprire Vilardo; infatti, in una sua pagina avevo trovato una confessione che mi aveva particolarmente colpito:

“Di com'ero e di come sono faccio verifica con un mio vecchio compagno di scuola: insieme dal 1935, a Caltanissetta, a Palermo, ogni tanto ci avviene di constatare, […], che noi due non siamo in nulla cambiati. Lui cattolico e democristiano (ma in questi ultimi anni non più democristiano), io cristiano senza Chiesa e socialista senza partito, per 45 anni siamo vissuti senza uno screzio anche minimo, riconoscendoci e ritrovandoci nella più rischiosa buona fede, nell'onestà, nel coraggio.”

(Leonardo Sciascia-Davide Lajolo, Conversazione in una stanza chiusa,Milano 1981, pp.39-40)

Sono state queste parole di Sciascia a spingermi a cercare chi fosse Stefano Vilardo. Mi attivai immediatamente per scoprire cosa avesse scritto e dove vivesse questo intimo amico di uno dei miei scrittori preferiti di cui non avevo sentito parlare prima. Il nostro primo incontro si svolse nella sua casa palermitana circa vent'anni fa. In quel periodo non si parlava tanto del maestro e del poeta di Delia (CL). Peraltro il suo capolavoro, pubblicato nel 1975 da Garzanti, risultava esaurito e irreperibile. Me ne fornì una fotocopia che conservo ancor più gelosamente della ristampa che ne fece Sellerio nel 2007.

Ho un ricordo ancora vivo della prima pubblica iniziativa che organizzai, nel 2006, con la sua attiva ed entusiastica partecipazione, ad Alpe Cucco, nel cuore del Bosco di Ficuzza (PA). A partire da questo momento ci si vedeva almeno una volta al mese. E, nella sua casa di campagna, nei pressi di Cefalù, ho avuto anche modo di apprezzare il suo amore per i piatti dell'antica cucina popolare siciliana che condivideva con Sciascia ( il macco con i finocchietti di montagna, la 'Mpanata (sorta di focaccia ripiena di verdura, tuma e salsiccia), lo spezzatino di musetto di vitello, i fegatini di pollo, le uova cotte sotto la cenere, la marmellata di cotogne, ecc.). Un giorno, a tavola, mi raccontò del suo regalo di nozze (un coniglio e una colomba!) al compare Nanà (così chiamava Leonardo Sciascia che ricambiava col suo Steste!).

Il suo libro più importante rimane Tutti dicono Germania Germania. Poesie dell’emigrazione (Garzanti 1975, Sellerio 2007). Un libro straordinario che non ha finito di dire tutto quello che, ancora, ha da dire. Prima di questo libro Vilardo aveva già scritto e pubblicato due piccoli volumi di poesie I primi fuochi (1954) e Il frutto più vero (1960).

La poesia ha svolto un ruolo terapeutico nella vita di Vilardo. Un giorno mi ha confessato che, da giovane, avendo un temperamento malinconico, spesso si bloccava; per sbloccarsi ha cominciato a leggere e a scrivere poesie : “ Per me poesia significava sciogliere nodi. Quando la vita ha stretto i suoi nodi attorno a me, ho provato a scioglierli leggendo e scrivendo poesie”. Eppure, malgrado i primi apprezzamenti e riconoscimenti ricevuti, Vilardo non era soddisfatto dei risultati raggiunti.

In un aureo libretto in cui, conversando con Antonio Motta, racconta della sua fraterna amicizia con Sciascia - A scuola con Leonardo Sciascia, Sellerio editore Palermo, 2012) – il maestro di Delia spiega, meglio che in altri luoghi, le ragioni della sua insoddisfazione:

« Io stavo e sto coi poeti impegnati, con Paco Ibanez che scriveva: 'Maledico la poesia concepita / come un lusso culturale per i neutrali'. Nanà stava, e credo avesse ragione, con la poesia pura. Ma mi confortava il giudizio di Antonio Machado, che da poco avevamo letto: 'La poesia pura di cui sento parlare critici e poeti, potrà esistere, ma io non la conosco' ».

Ecco perchè ha deciso di dedicare alla povera gente del suo paese natale il suo capolavoro.

Francesco Virga

TESTI

Sono partito per la Germania / il due ottobre del millenovecentosessantuno / che qui non potevo più campare /io e la famiglia con quattro bambini / Sono partito da clandestino / e non ho passato le montagne a piedi come tanti altri / ma d’intrallazzo con le macchine / Centomila lire mi è costato / denari prestati al vento per cento / ma Dio mi ha aiutato / e ora alla posta ho qualche milione.

(Stefano Vilardo, Tutti dicono Germania Germania. Poesie dell’emigrazione, Sellerio 2007, pag . 19).

***

Partii per la Germania da clandestino / Per attraversare le montagne / feci dodici ore di cammino a piedi / soffersi molto ma appena arrivato / mi imbocciai in una fabbrica di prodotti chimici / Lavoravo a riempire fusti di acido / un giorno per poco non ci lasciai un occhio / chè una goccia mi schizzò in faccia […] Ci capiamo a gesti / a mano a mano gli rubiamo qualche parola / ma a me mi fanno schifo / ché ci trattano peggio dei cani / un giorno che entrai in un caffè con gli amici / che volevamo berci una bottiglia di birra / ci buttarono fuori a pedate. ( Op. cit., pp.47-48)

****

Molto prima d’emigrare lavoravo la terra / la lasciai ché non mi dava più da campare / e mi misi a fare il manovale /Insomma mi guadagnavo la giornata / poi un sommatinese mi convinse / a partire con lui per la Germania /Arrivammo a Ventimiglia / in venti persone tutte deliane / Per passare la frontiera / ci portarono per le montagne / in mezzo ai boschi / attenti alla Finanza / Non riuscimmo a passare / l’altra guida che doveva arrivare con le macchine / non venne / e noi restammo in mezzo alle montagne /senza acqua né pane / Allora un mio amico che aveva fatto più volte quella strada / mi portò con lui / Riuscimmo a passare / c’era la neve più alta di un metro / camminavamo con la bocca / ché non riuscivamo a stare dritti / tutti bagnati / mezzo soffocati dal vento / ma gli altri compagni li bloccò la polizia / A Grenoble trovammo dei paesani / che ci ricoverarono / e l’indomani ci portarono al lavoro / In Francia stavo bene / ma un mio amico mi disse / che in Germania pagavano meglio / allora andiamo a vedere / Passammo clandestinamente / di notte / alle due / Attendemmo dentro un cimitero che si facesse notte / so io la paura che mi presi (Ibidem, pp.80-81)

Partii da clandestino / con diversi paesani e sommatinesi e favaresi / Passammo le montagne / così alte che facevano spavento / Sette giorni di fame /che ci nutrivamo con la neve / Camminavamo di notte / per la paura che la polizia ci scoprisse ( Ibidem, pp.109-110)

***

Non riuscivo a campare qui /Lavoravo in miniera a Ramilia / per un salario di fame / Il padrone il cavaliere Sala / ci faceva sempre scioperare /affinché la regione gli desse i contributi /Soldi sempre soldi /era come un pozzo senza fondo / ma a noi non lasciava che le briciole. ( pag.31)

Uno scappa di casa e va all’estero / per i bisogni della famiglia / per risolvere il problema della casa / per amore dei figli per se stesso. / Solo come un cane / si mette sopra un treno / che lo porta in terre mai viste / tra gente che non conosce / e quando arriva è la cosa più brutta del mondo / chè uno non sa parlare non capisce. […]. È per questo che scappiamo all’estero / è per campare i nostri bambini. ( pag.33)

***

Partii per la Germania / nel mese di novembre del sessantatré / e mi sembrò di essere andato all’inferno / […] /E’la lingua che non ci aiuta / Io mi faccio i fatti miei / E’ dal cinquantanove che vado e vengo / e ancora non capisco niente / Non parlo e lavoro come un mulo / allora mi rispettano/ Bisogna lavorare e stare zitti / […] Ritorno dal lavoro stanco morto / e arrivato in baracca devo cucinarmi / e lavarmi la roba e rattopparla / chi ha tempo di pensare alle donne / E’ vita questa / Vita di sacrifici / Ma io dico / che sempre noi dobbiamo farli questi sacrifici / ché siamo figli di puttana / muli siamo senza padre né madre ( pag.26)

Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2021 dal Periodico di ispirazione cristiana CNTN cieli nuovi terra nuova.

28 marzo 2021

UN' ANTICA TRADIZIONE PASQUALE: "PUPA CU L' OVA"

Mario Pintacuda

27 marzo 2021

ROSARIO DAIDONE RACCONTA 1 e 2

Rosario Daidone è uno dei maggiori esperti nazionali dell'arte maiolica siciliana. Ma, come potete vedere anche da questo blog dove abbiamo pubblicato altri suoi pezzi, Rosario è un ottimo scrittore e sa usare bene il suo "terzo occhio" per descrivere con ironia ed acume critico la vita che si conduceva un tempo in un paese siciliano che molti non faranno fatica a riconoscere. (fv)

MEDIOEVO SICILIANO

Ho sognato di trovarmi in un paese senza nome, sotto una montagna, lontano dalla ferrovia, pieno di muli, asini e cavalli, più rari, davanti al maniscalco. Sentivo le ragazze che si chiamavano l’un l’altra dalle finestre trascinando le vocali: “Provvideee, Marìiia, Giuseppìii”; i ragazzi, nelle strade: “Pasqualì, Pe, Giuvà”. In una grande costruzione della via principale abitavano le monache con “la mamma del convento” che le accudiva e portava gli orfanelli in fila ai funerali. Nella parte più alta, separato, un convento di frati neri come corvi. Per il resto case a uno o due piani con i prospetti non finiti nelle strade strette e sterrate. Niente di notevole, neanche il prospetto della Chiesa madre che aveva qualche pretesa architettonica, ma era seminascosto da altre costruzioni.

Nelle conversazioni I nomignoli erano gli unici elementi dell’identità degli abitanti per cui quando arrivava un forestiero come me col foglietto dove era scritto nome e cognome di una persona cercata, nessuno sapeva riconoscerla per indicargli dove stava, a maggior ragione se aveva l’aria di esattore come forse avevo io in giacca e cravatta. Solo il vecchio impiegato comunale o il postino –dicevano- erano in grado di sapere, per professione esercitata, a chi indirizzarmi. Il fatto è che tutti in paese si conoscevano soltanto per nomignolo. C’erano appellativi semplici, o composti da verbo e sostantivo, ma anche osceni, di cui non è il caso di fornire l’esempio riferitomi, ma che, uomini e donne, pronunciavano senza vergogna. I nomi dei poveri non erano preceduti da nulla, quello dei proprietari e degli artigiani invece dal “don” o da “mastro”. Ma il “don” col nome, spesso graziosamente vezzeggiato, era riservato –dicevano- a pochi. I nomignoli, la cui origine si perdeva nella notte dei tempi attaccati al nome di battesimo erano dunque forma sicura d’identità anagrafica e sintesi indiscussa di condizione sociale. Alcuni godevano di tre appellativi come gli antichi romani: “mastro” per il mestiere esercitato, nome proprio e nomignolo relativo alla famiglia d’appartenenza. Altri non avevano privilegio di patronimico e, a quanto pare, bastava soltanto dire, ad esempio, “il beccamorto” e tutti sapevano di chi si parlasse. Tra i nomignoli composti ce n’erano alcuni fantasiosi e divertenti. Solo Il parroco, per rispetto credo, non ne aveva, anche quando apparteneva ad una famiglia che ne era in possesso. Qualche nomignolo faceva riferimento a una parte intima maschile, considerata addirittura di metallo prezioso, ma non si sapeva se era vanto del detentore o riconoscimento generale. Nel paese si parlava come Ciullo d’Alcamo nel XIII secolo, si diceva ad esempio “nun haiu abbentu” per dire “non ho pace” e “fochira”, come nel Contrasto di Ciullo, erano i fuochi: plurale neutro alla latina.

Vedevo che in chiesa, da una parte c’erano i banchi per i maschi, dall’altra quelli per le femmine come ai tempi di Dante. Ma non era difficile per un giovanotto impomatato scambiare un’occhiata con la sua Beatrice perché nelle feste solenni si stazionava a lungo nella chiesa, e non per eccesso di devozione, giacché alcuni portavano in tasca mandorle e semi da sgranocchiare per ingannare il tempo. Avvenimento da non perdere, preannunciato e atteso era, come nel medioevo quello di Iacopo da Varagine, l’arrivo dei predicatori di professione. Li chiamavano “patruzzi”, (forse domenicani) forniti, a scopo didattico, di un padre “comico” di cui tutti aspettavano con impazienza l’entrata in scena; poco attenti e per nulla intimoriti dalle immagini orrende delle pene evocate con potente mimica dal predicatore serio, stavano invece attentissimi e ridevano rumorosamente agli equivoci e alle battute, nell’intermezzo, del comico. Ma questo non potei verificarlo di persona perché durante la mia permanenza in paese non ebbi l’occasione di trovarli. Mi raccontavano che la gente era tanto affezionata ai predicatori arrivati dalla città per la salvezza delle anime, che in paese si diffuse il detto proverbiale: “Non abbiamo pianto quando “i patruzzi” se ne andarono e dovremmo piangere per questo stupido motivo?” La domenica, mi accorgevo che in chiesa, anche quando c’erano dei posti liberi nei banchi della navata, i maschi preferivano sedere con le gambe penzoloni sulle balaustre degli altari laterali da dove potessero tenere d’occhio la fidanzata segreta. Seppi in seguito che in certe sere d’inverno, quando la famiglia era sprofondata nel sonno, come per impercettibili gesti si era convenuto durante la funzione religiosa, la ragazza si affacciava alla “mezzaporta” per intese più ravvicinate. I ragazzi erano stati invitati preventivamente a tirare con la fionda al lampione vicino per difendere l’intimità degli amanti dalla vista di un eventuale passante indiscreto. Non era raro che qualcuno si buscasse per la pioggia e il freddo sofferti nell’incontro un brutto raffreddore, ma la farmacia, come mi riferiva lo speziale, faceva pochi affari, al medico che passeggiava col bastoncino dal pomo d’argento, si preferivano gli infusi d’erbe e le coperte di lana.

A proposito di amori segreti qualcuno si premurò d’informarmi con discrezione che in paese c’erano un paio di femmine che di giorno, castigate, andavano alla fontanella a prendere l’acqua per le famiglie benestanti e la notte…Ma “a piacere” -diceva- non per tutti cioè, ma scegliendo con cura chi accogliere. Osservai: “Ma come? In un paese così piccolo dove si sa tutto di tutti…” Mi rispose come uno che conosce il mondo: “Eh, dove ci sono campane…”

Non fu difficile rendermi conto che Il calendario era ancora quello dei popoli antichi, i contadini coglievano uva e fichi secondo le fasi lunari. Di fruttivendoli nemmeno l’ombra. Bastava sentir parlare la gente per capire che le feste solenni erano i punti fermi a cui ancorare gli avvenimenti per i lavori da intraprendere; le consegne degli artigiani erano stabilite “prima di Pasqua, dopo Natale, prima o dopo la festa del patrono”. Il tempo era sempre indeterminato nel paese, anche per gli appuntamenti giornalieri che non fissavano ore o minuti, come se l’orologio non esistesse e in effetti quello del castello sembrava fermo da sempre. Ma alcuni portavano al polso l’orologio credo per baggianeria, cosi come nel taschino della giacca in bella vista vedevo brillare la stilografica possibilmente senza inchiostro, come segno di distinzione. A giudicare da certi segni e dai vestiti neri e scoloriti delle donne anziane I lutti duravano tutta la vita e la coppola, spesso di nero indeciso, regnava sovrana su tutte le teste, tranne su quella del dottore, che portava il cappello grigio, e del prete reso bianco tutt’intorno dal sudore di molte estati.

La scuola media, parificata, gestita da una signora venuta dal Continente, contava in tutto una trentina di allievi in un paese di più di settemila abitanti. Seppi che le famiglie che non potevano permettersi la retta mandavano il figlio promettente in seminario come da sempre si era fatto.

Nei giorni di pioggia, quando impossibile era il lavoro nei campi, i due o tre caffè esistenti erano affollati di contadini che giocavano a carte seduti ai tavolini col ripiano di marmo grigio, la posta era costituita da una pasta con ripieno o da una cioccolata molle triangolare avvolta nella carta stagnola dorata della Ferrero, unica agognata presenza di un prodotto industriale arrivato con la corriera da un altro mondo. Per i borghesi c’era il biliardo al secondo piano che alla bisogna serviva come tavolo verde per il gioco d’azzardo cui ebbi la fortuna d’assistere nel silenzio carico di tensione della zecchinetta.

Mi accorgevo che I vecchi giocavano a bocce nella strada sterrata e i ragazzi si divertivano inseguendosi a sassate. Nelle giornate di sole i figli dei muratori portavano di soppiatto lunghe scale a pioli per prendere i passeri dai nidi nei buchi alti dei muri delle case. Se c’erano ancora le uova, il nido non si toccava, bisognava avvicinarsi senza mostrare i denti, dicevano seriamente, per non comprometterne la schiusa e dall’alto ai compagni, rimasti a terra col naso in aria, quello sulla scala faceva segno con le dita del numero trovato. Balestre, costruite con la canna e le stecche di vecchi ombrelli e fionde con i ritagli delle camere d’aria della bicicletta, erano le armi preferite; i ragazzi colpivano allegramente, a gara, tutti gli animali a due o a quattro zampe, striscianti e volanti, ma anche le povere galline talvolta per suscitare divertiti l’ira della massaia. Nelle strade non mancavano liberi i maiali di tutte le taglie che grugnivano nel fango, ma guai a cavalcarli, si correva il rischio di restare nani, come dicevano i padroni inascoltati.

Nel sogno privo di riferimenti cronologici, come sono tutti i sogni, penso, per certi confusi indizi, che potevano essere anni di dopoguerra quando visitai il paese. Ma di quale guerra si trattasse non so dire, forse la seconda, se esisteva già la corriera.

Dunque il Fascismo c’era stato e, come mi raccontava un anziano, s’erano ascoltati alla radio i discorsi del Duce, col berretto in mano per rispetto. Ma il regime non aveva lasciato tracce, se non qualche sbiadita scritta sui muri e il nuovo edificio scolastico. Ma nel cortile della scuola non c’erano più i saggi ginnici e all’asilo le suore erano tornate a insegnare ai bambini come si zappavano le fave o mieteva il grano. Un esercizietto di educazione fisica accompagnato dalla canzoncina ne mimava i modi. Bambini e bambine cantavano: “zappa la fava la bella villana, quando la zappa, la zappa così e la zappa a poco a poco e poi si mette le mani così” : ai fianchi per tirare un sospiro di sollievo. Senza l’ausilio delle macchine i lavori agricoli erano rimasti quelli di sempre. Pesantissimi. Una pausa di riposo annuale i contadini bruciati dal sole si concedevano solo per la festa del patrono che si svolgeva la penultima domenica d’agosto e durava tre giorni. Processione lunghissima- mi raccontavano con orgoglio- di fedeli ritornati per l’occasione dai paesi d’emigrazione e persino dall’America. Niente banda musicale e niente canti, soltanto una litania ossessivamente ripetuta al seguito del fercolo come in un antico solenne funerale; ceri di tutte le dimensioni erano portate a piedi scalzi da chi aveva ottenuto o sperava una grazia. La devozione, come affermavano in paese era diffusa e intensa. E io pensavo -se sognando si pensa- che la vita fosse considerata un faticoso, più o meno lungo periodo di passaggio, come insisteva il parroco dal pulpito. Non c’era un ospedale, ma le chiese erano poco meno di una decina, tante quanto le statue dei santi che si portavano tutte insieme in processione ad invocare la pioggia nei periodi di siccità. Il vento forte che a marzo faceva volare le tegole dai tetti era scongiurato da un prete che –dicevano- ci provava senza eccessiva convinzione. In paese si infornava un pane di eccellente qualità di frumento locale che mi fecero mangiare, ma la salsiccia di maiale, fatta in casa o comprata dal macellaio, era il pezzo forte della cucina e alla salsiccia era dedicata una festa a Settembre quando i giovani andavano la sera ad arrostirla in allegre comitive nei grandi falò vicino a un santuario fuori mano, retaggio di antiche feste sacrificali. I divertimenti erano dunque legati alle ricorrenze religiose quando vi si svolgevano gare e giochi d’artificio che lasciavano incantati. Le bancarelle venute dalla città vendevano torroni e un immangiabile “gelato di campagna”, tavoletta di zucchero cotto, che aveva i colori della bandiera italiana, di un’Italia lontana raccontata dai vecchi della prima guerra mondiale che giuravano stupiti come a Udine, a Gorizia i maschi ballavano con le femmine, lavoravano nelle fabbriche, frequentavano le cantine e fumavano come gli uomini. Terre di femmine non virtuose come le donne del paese che stavano in casa, non andavano a fare la spesa in piazza, non uscivano se non per andare a messa. Partorivano nella stanza da letto tra il vapore dell’acqua calda preparata da una vicina e soltanto in caso di estremo pericolo venivano portate all’ospedale della città. Le ragazze imparavano a cucire da una “mastra” che contava diverse allieve, ma erano le madri o le nonne a insegnare il ricamo in vista del corredo quando finalmente il fidanzato della mezzaporta si fosse deciso a chiederne la mano. Le nozze si celebravano nella parrocchia e i ricevimenti, come si chiamavano le feste di nozze, si facevano in casa disponendo su due o tre file di sedie lungo le pareti della stanza gli invitati che prendevano educatamente i dolci da un vassoio portato in giro dal un parente che concludeva la distribuzione con un’abbondante quantità di ceci (calia) abbrustoliti che in un padellone pieno di sabbia sapeva ben preparare una “caliara” di professione da cui traeva il suo nomignolo.

Con l’arrivo dei soldati americani il paese aveva conosciuto l’uso del DDT che chiamavano “Flit” dalla marca della ditta che produceva le pompe per spargerlo nella lotta senza quartiere alle mosche che si posavano su tutto e dalle abitazioni venivano allontanate dalle tende a rete fatte in casa o acquistate nei paesi dei pescatori.

Visitato in sogno, doveva essere un paese come un altro del secondo dopoguerra nella Sicilia governata da un solo partito politico che però lentamente si avviava ad assaporare i frutti del progresso con l’arrivo del televisore che il venditore di elettrodomestici la sera metteva su un trabiccolo davanti al negozio a disposizione di una folla di appassionati spettatori.

Rosario Daidone