Nani sulle spalle dei Maestri

Quando, nel primo canto dell’Inferno, Dante, spaesato e terrorizzato, credendo di aver perso la bussola, incontra Virgilio e si accerta di avere di fronte il grande poeta Latino, dice Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore. Il riferimento dantesco non sembri inappropriato nel presentare Eredità dissipate, il libro di Francesco Virga (Casa Editrice Diogene Multimedia, Bologna, 2022), che fa riferimento a tre grandi maestri del ‘900: Gramsci, Pasolini e Sciascia, autentici auctores, maestri, guide scomode nel labirinto della storia e delle idee.

Come mai allora, se i tre autori sono assimilabili, secondo il principio di auctoritas del canone medievale, altri imprescindibili maestri, Francesco Virga intitola il suo acuto, analitico e originale, saggio, Eredità dissipate? L’autore ce ne dà una interpretazione che potrebbe apparire pessimistica nella Avvertenza iniziale. Ma in un tempo come il nostro, in cui si parla sempre più spesso di fine della storia e dove la storia sembra davvero uscita dai suoi antichi cardini, sono tanti a pensare che non ci sia più posto per Gramsci, Pasolini e Sciascia.

E tuttavia fin dall’esergo del primo saggio, dedicato con grande attenzione e accuratezza agli scritti giovanili di Antonio Gramsci, emerge attraverso la citazione di un famoso passo tratto dai Quaderni quello spirito indomito dualistico che si innerva sul contrasto tra pessimismo e ottimismo che, pure in presenza del pessimismo della Ragione, non rinuncia a una lotta aperta titanica e intelligente. «Occorre creare uomini sobri, pazienti, che non disperino di fronte alle difficoltà e non si esaltino ad ogni sciocchezza. Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà».

Un piccolo preliminare suggerimento metodologico. Non so se Virga, redigendo il suo saggio, abbia pensato a una famosa conferenza tenuta da Michel Foucault il 22 febbraio 1969 che diede poi origine a un famosissimo saggio, Che cos’è un autore? Tra le tante cose inserite in quel denso saggio il filosofo francese attribuiva alla funzione autore – non in tutti i casi ovviamente, ma nei grandi autori, nei grandi riferimenti, nei maestri, si potrebbe dire – una funzione di installatori di discorsività e, in questa categoria, inseriva Marx e Freud, oltreché Omero, Aristotele e i padri della Chiesa. Cioè autori a partire dai quali si sviluppa una riflessione, autori nei quali sono presenti dei segni, diremmo delle chiavi di lettura, per cui è possibile in contesti, campi e momenti storici diversi, ritornare alla loro auctoritas per apprendere nuove possibilità di discussione, di ermeneutica, di interazione tra epoche e contesti diversi.

In ogni caso il testo di Virga sembra muoversi su questa linea interpretativa quando propone questi tre modelli nella loro diversità – riconducibili comunque a un filo unitario che è quello di una visione autonoma eretica, conflittuale, dialettica della storia – in cui certamente, il primo dei tre, Gramsci, svolge una funzione importante per avere tracciato un solco, un campo di discorsività nuovo nella storia della cultura italiana e non solo italiana.

Gramsci

Intanto va osservato, come è stato ricordato da uno storico di valore, Eric Hobsbawm, citato da Virga, che il pensiero di Gramsci è sopravvissuto alla caduta del comunismo e che anzi fuori dall’Italia, e pure fuori dall’Europa, si assiste ad una diffusione sempre maggiore del pensiero dell’autore dei Quaderni, infatti fioriscono studi e saggi sul piccolo grande sardo.

«Gramsci è divenuto ‘importante’ persino fuori dal suo Paese, dove la sua statura nella storia e nella cultura nazionale è stata riconosciuta praticamente fin da subito. Adesso è riconosciuta nella maggior parte del mondo. La fiorente scuola di ‘studi subalterni’, che ha il suo centro a Calcutta, sostiene anzi che l’influenza gramsciana sia tuttora in espansione. Gramsci è sopravvissuto alle congiunture politiche che furono alla base del suo primo successo internazionale. È sopravvissuto allo stesso movimento comunista europeo. Ha dimostrato la sua indipendenza dagli alti e bassi delle mode ideologiche […]. È sopravvissuto a quella chiusura nei ghetti delle accademie che pare essere il destino di tanti altri pensatori del ‘marxismo occidentale’. È persino riuscito ad evitare di divenire un ‘ismo’».

Ma come orientarsi all’interno delle migliaia di pagine scritte da Gramsci? Con acribia filologica Franco Virga ripercorre fin dall’inizio, fin dagli scritti giovanili, l’elaborazione di un percorso e di un processo di formazione che appaiono assolutamente autonomi ed eretici rispetto all’idealismo o al neoidealismo imperante all’inizio del ‘900 con Croce e Gentile ma anche rispetto alla tradizione di Marx. Ne è testimonianza uno scritto del 1916, Socialismo e Cultura, in cui il giovane Gramsci elogia pienamente l’Illuminismo e considera le elaborazioni culturali dei philosophes non intellettualistiche, ma come la base su cui poi si è innervata la Rivoluzione francese, auspicando l’avvenire di una Rivoluzione socialista che possa ugualmente trovare un terreno comune a cultura e idee di progresso. Non siamo ancora alla formulazione di concetti come intellettuale organico e egemonia culturale ma il giovane Gramsci vede nella Rivoluzione francese un modello da seguire, in chiaro contrasto con l’idealismo e il neoidealismo, ma anche in netta antitesi con Marx:

«Ogni rivoluzione è stata preceduta da un intenso lavoro di critica, di penetrazione culturale. […]. Le baionette degli eserciti napoleonici trovavano la via già spianata da un esercito invisibile di libri, di opuscoli, sciamati da Parigi fin dalla prima metà del sec. XVIII, che avevano preparato uomini e istituzioni.

[…]. L’Illuminismo, tanto diffamato dai facili critici della ragione teoretica, non fu affatto quello sfarfallio di superficiali intelligenze enciclopediche che discorrevano di tutto e di tutti con pari imperturbabilità, […] non fu insomma solo un fenomeno di intellettualismo pedantesco ed arido, simile a quello che vediamo dinanzi ai nostri occhi, e che trova la sua maggiore esplicazione nelle università popolari di infimo ordine. Fu una magnifica rivoluzione esso stesso, per la quale, come nota acutamente il De Sanctis nella sua Storia della letteratura italiana, si era formata in tutta l’Europa una coscienza unitaria, una internazionale spirituale borghese […] che era la preparazione migliore per la rivoluzione».

Ma c’è di più: il giovane Gramsci legge la Rivoluzione bolscevica in un’ottica anti marxista e anzi reputa che il Capitale di Marx in Russia sia appannaggio della classe borghese ma non dei proletari. La Rivoluzione d’ottobre è La rivoluzione contro il Capitale come si intitola un famoso editoriale apparso su L’Avanti il 24 novembre 1917:

«La rivoluzione dei bolscevichi è materiata di ideologie più che di fatti (perciò, in fondo, poco ci importa sapere più di quanto sappiamo). Essa è la rivoluzione contro il Capitale di Carlo Marx. Il Capitale di Marx era, in Russia, il libro dei borghesi, più che dei proletari. Era la dimostrazione critica della fatale necessità che in Russia si formasse una borghesia, si iniziasse un’era capitalistica, si instaurasse una civiltà di tipo occidentale, prima che il proletariato potesse neppure pensare alla sua riscossa, alle sue rivendicazioni di classe, alla sua rivoluzione. I fatti hanno superato le ideologie. I fatti hanno fatto scoppiare gli schemi critici entro i quali la storia della Russia avrebbe dovuto svolgersi secondo i canoni del materialismo storico. I bolscevichi rinnegano Carlo Marx, affermano con la testimonianza dell’azione esplicata, delle conquiste realizzate, che i canoni del materialismo storico non sono così ferrei come si potrebbe pensare e come si è pensato».

Un altro elemento centrale dell’opera giovanile, che poi diventerà una base della formazione anche del pensiero maturo, riguarda l’educazione: il proletariato si deve affrancare dagli intellettuali di professione non rimanendo emarginato all’interno di una cultura proletaria, ma seguendo gli stessi percorsi di formazione della classe dirigente, in maniera autonoma. D’altronde, mentre redige le pagine della rivista Ordine Nuovo, Gramsci pensa che anche i bolscevichi siano degli educatori. Diventato segretario del Partito comunista d’Italia, nel 1926, di fronte alle aspre lotte interne alla Partito comunista sovietico, Gramsci invia una lettera che ha un sapore profetico. Ma la lettera indirizzata come tramite a Togliatti che era il rappresentante italiano presso l’Internazionale comunista non verrà mai presentata a Mosca. Uno dei passi fondamentali di questa lettera con quasi profetica premonizione dichiara «Voi state distruggendo l’opera vostra».

Gramsci legge la storia in maniera dialettica, certamente non acconsentendo alla retorica borghese e nazionalista dell’Italia post unitaria: leggere ancora oggi a distanza anche più di cento anni alcune delle sue pagine che hanno un senso di freschezza, una intelligenza e un coinvolgimento empatico con il lettore, è cosa di straordinario interesse, uno dei tanti meriti di questo testo che ripercorre, dando la parola agli autori, gran parte del loro modo di pensare, autenticamente, senza forzature e ipotesi precostituite.

È dialettica e antiborghese la sua formazione in quanto comunista e lo è a maggior ragione in quanto meridionalista. Gramsci osserva che col processo unitario le discrepanze tra nord e sud hanno continuato ad esistere, anzi si sono incrementate, peggio ancora, è nata una ideologia che intende legittimare le differenze e in maniera discriminatoria e razzista accusare i meridionali di colpe che non sono loro. Virga analizza con attenzione – e ne traccia una mappatura interessante e fondamentale per chi voglia approfondire studi su questo argomento – il meridionalismo critico di Antonio Gramsci, mettendo insieme per esempio articoli apparsi su L’Ordine nuovo nel 1920 e saggi successivi.

«La borghesia settentrionale ha soggiogato l’Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento; il proletariato settentrionale emancipando se stesso dalla schiavitù capitalistica, emanciperà le masse contadine meridionali.

Il Partito socialista fu in gran parte il veicolo di questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale; il Partito socialista diede il suo crisma a tutta la letteratura “meridionalista” della cricca di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli Orano, e i minori seguaci, che in articoli, in bozzetti, in novelle, in romanzi, in libri di impressioni e di ricordi ripetevano in diverse forme lo stesso ritornello; ancora una volta la “scienza” era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta essa si ammantava dei colori socialisti, pretendeva essere la scienza del proletariato».

D’altronde il Risorgimento, nella lettura gramsciana, è un fenomeno in cui la borghesia commerciale e industriale cittadina sopravanza il mondo rurale, che era soprattutto il mondo del sud, senza una partecipazione popolare o, escludendo o, peggio ancora reprimendo manu militari quelle eventuali rivoluzionarie svolte popolari. Un fatto di dominio borghese e reazionario che ha creato un’Italia borghese e reazionaria in cui l’industrializzazione del nord ha colonizzato il sud.

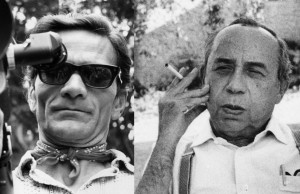

Pasolini

È Gramsci che svela a Pasolini la strada da seguire. «Le idee di Gramsci coincidevano con le mie; mi conquistarono immediatamente, e la sua fu un’influenza formativa fondamentale per me». Da Gramsci Pasolini apprende che la ricerca verso la verità non è riconducibile a un unico perimetro d’azione ma che bisogna costruire ponti, non demonizzare gli avversari ma dialogare e comprendere le loro ragioni. Da qui comincia un percorso, del laico Pasolini, ricco di attenzioni nei confronti del mondo cristiano. Per esempio il suo film, il Vangelo secondo Matteo, è un atto di riconoscimento di verità nei confronti di Giovanni XXIII:

«Non sono affatto cattolico, anzi sono certamente uno degli uomini meno cattolici che operino oggi nella cultura italiana […]. Ho amato, alla fine degli anni ‘40, la religione rustica dei contadini friulani, le loro campane, i loro vespri. Ma cosa c’entrava lì il cattolicesimo? Sono diventato comunista ai primi scioperi dei braccianti friulani. […]. Forse appunto perché sono così poco cattolico ho potuto amare il Vangelo e farne un film […]. Ho potuto farlo così come l’ho fatto, perché mi sento libero, e non ho paura di scandalizzare nessuno; e, infine, perché sento che la parola d’amore (incapacità di concepire discriminazioni manichee, istinto di gettarsi aldilà delle abitudini, sempre, sfidando ogni contraddizione), parola d’amore di cui è stato campione Giovanni XXIII, va considerata un impegno nella nostra lotta».

Gramsciana è anche l’accusa che Pasolini formula agli intellettuali italiani di essere cortigiani e chiusi dentro il Palazzo, la felice immagine usata dallo scrittore friulano per indicare il luogo del potere, quello che una volta era la Corte. Della corruzione degli intellettuali della società italiana è chiaro segnale il linguaggio del potere, un linguaggio tecnologico e incomprensibile, frutto della nuova linea capitalistica imposta nel Paese.

«I potenti democristiani che in questi anni hanno detenuto il potere, dovrebbero andarsene, sparire, per non dire di peggio. Invece non solo restano al potere, ma parlano. Ora è la loro lingua che è la pietra dello scandalo. Infatti ogni volta che aprono bocca, essi, per insincerità, per colpevolezza, per paura, per furberia, non fanno altro che mentire. La loro lingua è la lingua della menzogna. E poiché la loro cultura è una putrefatta cultura forense e accademica, mostruosamente mescolata con la cultura tecnologica, in concreto la loro lingua è pura teratologia. Non la si può ascoltare, bisogna tapparsi le orecchie. Il primo dovere degli intellettuali, oggi, sarebbe quello di insegnare alla gente a non ascoltare le mostruosità linguistiche dei potenti democristiani, a urlare, a ogni loro parola, di ribrezzo e di condanna. In altre parole, il dovere degli intellettuali sarebbe quello di rintuzzare tutte le menzogne che attraverso la stampa e soprattutto la televisione inondano e soffocano quel corpo del resto inerte che è l’Italia».

Pasolini individuava nella tv il nuovo strumento di omologazione di massa, la nuova epifania di un potere apparentemente più bonario ma che creava una sorta di unitarismo indiscusso e indiscutibile che noi oggi definiremmo ‘politicamente corretto’, una nuova forma di fascismo, deteriorando irrevocabilmente l’identità e la coscienza dei cittadini e realizzando la cosiddetta mutazione antropologica, attraverso il ricorso anche ad un linguaggio apparentemente più vicino alla realtà ma proprio per questo portatore di nuovi rischi, di nuove forme di dogmatismo, di nuove forme di catechismo.

«La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. [...]. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. [...] Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre».

Attraverso il consumismo, la concezione fascista del potere capitalistico, a giudizio di Pasolini, ha mutato l’antropologia, il modo di essere, anche di vestirsi, degli Italiani e, in cambio di una maggiore libertà in termini di diritti (vedi per esempio il divorzio), ha guastato e corrotto, degradato moralmente l’intera nazione: tutti allineati lungo lo stesso modello e la stessa concezione della visione del mondo. Osservazioni queste che crearono non poche polemiche a sinistra perché in definitiva la riflessione di Pasolini postulava un circolo vizioso: il potere appariva inequivocabilmente fascista sia quando negava i diritti sia quando, dopo aspre lotte contro il conservatorismo, li concedeva o, per meglio dire, era costretto a cederli.

La conquista – altro che concessione – dei diritti a una massa di persone, il miglioramento sociale, il progresso economico, diciamolo pure la trasformazione di un proletariato privo di tutto in una classe piccolo borghese, proprietaria di case – anche di seconde case –, con la facoltà di effettuare le vacanze, non sono ovviamente la stessa cosa della privazione di tutti questi beni e di tutte queste risorse: non appare né corretto sotto il profilo metodologico né onesto sul piano intellettuale dire che tutto e il contrario di tutto sono la stessa cosa. C’è un rischio, questo sì grave di una pericolosa omologazione, pur di effettuare una critica a tutti i costi del potere, senza discernimento storico delle evoluzioni e delle situazioni: tanto più che quei miglioramenti avvennero grazie alle aspre lotte dei sindacati e dei partiti di massa di sinistra. E pertanto anche a sinistra Pasolini fu attaccato, a volte anche vergognosamente. Ma chiarisce giustamente Virga che, al di là del merito delle riflessioni del friulano, quello che va tenuto in considerazione è il carattere volutamente provocatorio antifrastico dialettico del suo pensiero. «L’originalità sta tutta nella radicalità della critica allo “sviluppo” e nella affermazione eretica – dal punto di vista marxista – secondo cui lo sviluppo economico e l’industrializzazione, di per sé, non sono portatrici di Progresso.

Chissà che non gli sia costata la vita questo famoso articolo, Il Processo, pubblicato il 24 agosto 1975 in cui Pasolini criticava la corruzione e il tradimento del regime democristiano:

«Disprezzo per i cittadini, manipolazione di denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, uso illecito dei servizi segreti, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna [...], distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia».

La problematicità delle questioni poste da Pasolini viene molto ben evidenziata nel saggio di Virga col riferimento a un episodio meno noto sul quale viene focalizzata un’attenzione notevole. Una delle ultime cose effettuate da Pasolini fu la docenza in un corso di aggiornamento per insegnanti presso un liceo di Lecce, sulla questione della lingua, intitolato Volgar eloquio, con titolo dantesco appositamente scelto dallo scrittore. Pasolini non tenne nessuna relazione, volle sconvolgere l’uditorio dicendo di non essere in grado di insegnare nulla a nessuno, invitando a passare direttamente al dibattito. Pasolini non solo ribadì la sua fedeltà e lealtà ai problemi posti da Gramsci, per esempio sull’identità culturale, ma affermò un principio che ancora oggi è oggetto di discussione e cioè il problema della identità attraverso la lingua.

La problematicità delle questioni poste da Pasolini viene molto ben evidenziata nel saggio di Virga col riferimento a un episodio meno noto sul quale viene focalizzata un’attenzione notevole. Una delle ultime cose effettuate da Pasolini fu la docenza in un corso di aggiornamento per insegnanti presso un liceo di Lecce, sulla questione della lingua, intitolato Volgar eloquio, con titolo dantesco appositamente scelto dallo scrittore. Pasolini non tenne nessuna relazione, volle sconvolgere l’uditorio dicendo di non essere in grado di insegnare nulla a nessuno, invitando a passare direttamente al dibattito. Pasolini non solo ribadì la sua fedeltà e lealtà ai problemi posti da Gramsci, per esempio sull’identità culturale, ma affermò un principio che ancora oggi è oggetto di discussione e cioè il problema della identità attraverso la lingua.

Un problema che gli intellettuali progressisti sfiorano con un certo imbarazzo perché parlare di identità attraverso la cultura della lingua sembra quasi un terreno favorevole alle riflessioni nazionaliste e di destra. E invece la difesa della identità della lingua materna che come scriveva Dante nel De vulgari eloquentia, il bambino apprende assieme al latte materno, è una difesa trasversale della propria identità, non è una rivendicazione nazionalista, è una rivendicazione di umanità, una mappa, un punto di riferimento che rimanda al senso laico e progressista del principio di auctoritas: senza una mappatura precisa non è possibile sviluppare una identità precisa e si è più vulnerabili.

Sciascia

Per leggere il maestro di Racalmuto, Virga si serve di questa chiave di lettura, un lapidario ma acuto giudizio critico:

«Per usare un’espressione pasoliniana, Sciascia è stato un empirista eretico, che ha osservato la realtà senza aprioristici schemi ideologici. Egli parte sempre dall’osservazione di dati empirici, spesso da fatti di cronaca minuta, e raramente da essi trae conclusioni di carattere generale».

D’altronde l’autore cita una preziosa, quanto rarissima, testimonianza in copia ciclostilata: si tratta degli atti di un convegno tenuto a Palma di Montechiaro nell’aprile del 1960. Un convegno nella città del Gattopardo a cui parteciparono tra gli altri Danilo Dolci e Leonardo Sciascia, che tra di loro non ebbero mai rapporti particolarmente amichevoli o significativi.

Virga in questo suo saggio mette insieme e tesse la sua rete, intrecciando fili di autori e opere che gli sono cari, da Gramsci a Pasolini a Sciascia, passando attraverso le interpretazioni e le correlazioni, in primo luogo, con Franco Fortini, Danilo Dolci e Giuseppe Fiori.

È di lunga data la frequentazione attenta dell’autore nei confronti dell’opera di Sciascia. E di questa acuta analisi è testimonianza la rivista Dialoghi Mediterranei sulla quale Virga ha più volte scritto proprio a proposito del maestro di Racalmuto. E risultano particolarmente interessanti le annotazioni che Virga pone sia a proposito della mafia – ovviamente un capitolo indispensabile di studio dal punto di vista storico e sociologico per chi voglia affrontare l’opera dell’autore de Il giorno della civetta – sia anche relativamente alle contaminazioni culturali e alla presenza di una Sicilia araba. Ecco due passi illuminanti in questo senso: il primo è tratto dal saggio La mafia, un saggio del 1957 inserito in Pirandello e la Sicilia, il secondo invece è un’intervista di Sciascia a Lotta continua del 1979:

«Sarebbe interessante fare un elenco di tutti i capimafia che sotto l’AMGOT trovarono cariche e prebende; e dire come, sotto così esperte mani, subito si organizzò il mercato nero. C’è da chiedersi se ufficiali di Stato Maggiore non portassero, insieme ai piani dello sbarco, precise liste di persone di fiducia che – guarda caso! – erano poi il fiore dell’onorata società: nel qual caso avremmo la prova migliore della potenza della mafia americana e del rapporto da questa costantemente mantenuto con la mafia siciliana».

«- Trattative per Moro e trattative per lo Scià. Lo Scià lo daresti a Khomeini?

- No, lo Scià non lo darei. Per un antico rispetto delle regole. Tu non puoi buttare in pasto alla morte una persona a cui hai dato rifugio. Sarebbe quello che nella Divina Commedia è il “tradimento del commensale”. Avrei potuto non riceverlo, ma non posso consegnarlo… I suoi averi sì, certo. Ma forse gli iraniani non si accontenterebbero, perché nel mondo musulmano lo spirito di vendetta è fortissimo. Khomeini non riusciamo a spiegarcelo interamente. Per me è il fanatismo […]. Non mi piace. È un uomo molto vecchio, ma non degli anni suoi, degli anni del mondo musulmano. È brutto questo momento, questo mondo. Io amo molto gli arabi, mi sento quasi arabo, ma un arabo che ha letto Montesquieu. Lo consiglierei anche a loro».

Conclusioni

Lasciamo l’ultima parola all’autore.

«Credo di aver spiegato le ragioni che mi hanno spinto a considerare, almeno in parte, dissipata la grande eredità culturale lasciata da Gramsci, Pasolini e Sciascia. I tre, malgrado il successo che hanno avuto in alcuni momenti della loro vita, sono stati, in gran parte, incompresi dai loro contemporanei. Antonio Gramsci si è sentito isolato e incompreso dai sui stessi compagni di lotta. […]

La storia di Pasolini è stata, in gran parte, una storia di incomprensioni. Come ha ben visto Gianni Scalia, dopo la sua morte, i mezzi di comunicazione di massa si sono impadroniti di lui: il poeta bolognese è stato interpretato, giudicato, commemorato: encasillado (come direbbe Unamuno). Ma non compreso.

[…] Malgrado il successo di critica e di pubblico che tutte le sue opere hanno registrato nel mondo intero, in Italia Leonardo Sciascia ha sempre diviso l’opinione pubblica e la classe politica (di governo e di opposizione), insieme alle gerarchie ecclesiastiche, hanno guardato sempre con sospetto al suo spirito eretico».

Eredità dissipate dunque nella concezione pessimista che Francesco Virga evidenzia in questo suo saggio. E il verbo dissipare certamente ha a che vedere anche con lo scialacquare, lo sperperare. Dissipare, in senso attivo, rimanda ad un’altra accezione che speriamo questo bel saggio di Virga possa realizzare: dissipare le tenebre dell’ignoranza, per esempio, si dice quando si disperde cacciando qualcosa di pregiudizievolmente negativo. E non ci resta che leggere e ripartire da qui, dalle eredità dissipate, per evitare di dissipare il nostro patrimonio culturale.

Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022

______________________________________________________________