Mentre sindaci, dirigenti scolastici, deputati e senatori

della ex Lega Nord, ora Lega di Salvini, e altri personaggi consimili,

tutti membri di diritto dell’eterno Carnevale italiano, si agitano per

riaffermare la presenza del Presepio nelle scuole e nei luoghi pubblici,

dal momento che in virtù del “politicamente corretto” vi è stato

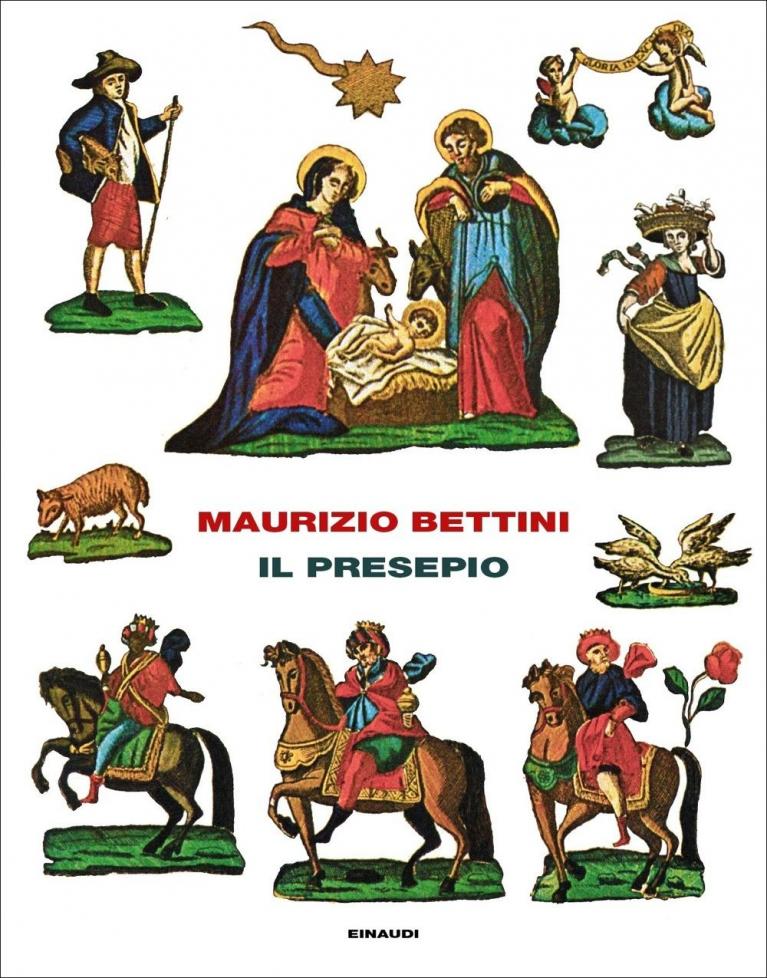

estromesso, esce un bel libro dove la storia del presepio è raccontata

per filo e per segno. Che cos’è esattamente il presepio? Come nasce?

Perché ci sono quei personaggi? Che senso ha farlo oggi? Sono tante le

domande che s’affollano in questo libro del classicista Maurizio

Bettini,

Il presepio (Einaudi, pp. 189, € 19). Il suo non è

solo un libro di studio, ma anche un libro di memoria. Meglio:

un’autobiografia in forma di studio e di racconto. Tutto comincia con

una dichiarazione ad apertura di volume: “Non saprei dire da quanti anni

ho smesso di fare il presepio. Venti, trenta, anzi molto di più”.

Perché interrogarsi oggi su questo “oggetto” tanto da scrivere un libro

dotto e complesso? La risposta non viene subito. Prima bisognerà

intraprendere un cammino, per quanto una definizione l’autore la dà

subito: il presepio è “una finzione fragile, per questo incantevole”.

Seguiamo Bettini. E tenere bene a mente che la parola che l’autore usa,

sin dall’esergo infantile, è “presepio” e non “presepe”.

La fonte principale sono naturalmente i Vangeli. Si comincia con

Matteo (Matteo 2: 1 sgg). La storia è quella della nascita di Gesù a

Betlemme al tempo d’Erode. Ci sono i Magi che vengono dall’Oriente, che

passano a chiedere a Erode, il quale si fa promettere segretamente che,

trovato il bambino, torneranno da lui a riferirgli. I Magi, il cui

numero non è definito, seguono la stella, trovano il luogo in cui è

deposto il bambinello ma, avvertiti in sogno, fanno ritorno al loro

paese per altra strada senza parlare con Erode. Una storia che abbiamo

letto molte volte. Bettini ci fa notare che nel passo non ci sono

mangiatoie, pecore o pastori. Da dove spuntano fuori?

Il Vangelo di Luca (Luca 2: 6 sgg) è il vero testo che ha favorito la

nascita del presepio, anche se non subito. Lì c’è la mangiatoia, poi i

pastori, l’angelo, Maria, Giuseppe, ma non ancora i Magi. Non c’è

neppure la grotta, presente in molte iconografie successive, in quadri e

affreschi. A contribuire alla costituzione del presepio è un altro

testo, il Protovangelo di Giacomo, non entrato tra i canonici. Vangelo

apocrifo, ma molto influente presso le prime comunità cristiane, è stato

composto nel II secolo; è il Vangelo dell’infanzia di Gesù, da cui

provengono molte storie sul bambino divino. La vicenda del presepio

trova lì una serie di dettagli significativi. Il testo ha un andamento

narrativo; fa parlare i personaggi, compresa un’ostetrica, che aiuta

Maria a partorire. Lì si trovano il bue e l’asino, fondamentali per ogni

presepio che si rispetti, e anche i Magi. Di questa versione all’autore

del libro interessa la presenza della grotta. Gesù nasce lì, non in una

casa come in Matteo.

Questa la partenza. Per diventare un vero presepio deve attraversare

un altro terreno occupato dai teologi e dai commentatori delle sacre

Scritture. Il primo che ci interessa è Origene, anche se ci sono altri

prima, compresi eretici come Celso. Origene dà forma canonica al tutto:

Betlemme, la grotta, le fasce, la mangiatoia. Il punto su cui si

concentra Bettini da antichista, è il parallelo tra Gesù e le figure

mitiche che l’hanno preceduto: le storie delle nascite dei bambini

divini. In particolare Adone, che sembrerebbe fungere da modello per la

nascita dello stesso Salvatore. Inutile dire ci sono innumerevoli

paralleli e anche molti dettagli simili tra tutte queste storie,

compresa la grotta in Arcadia sul monte Cillene in cui è posto Adone. E

poi c’è la storia della nascita di Dioniso stesso.

I commentatori cristiani hanno sovrapposto le tradizioni pagane a

quelle del nuovo Dio e fatto slittare i significati dalla tradizione

passata al nuovo evento mitico narrato dai Vangeli, e commentato dagli

esegeti. L’autore si concentra sul termine “mangiatoia” per via di

questa sovrapposizione di storie:

líknon è l’oggetto greco che corrisponde al nostro “mangiatoia”; i Romani lo chiamano

vannus,

ed è il cesto utilizzato per vagliare il grano. Il viaggio che Bettini

ci fa fare tra le parole e le cose è affascinante; ci mostra la

parentela tra i miti greci, e poi romani, e il mito cristiano, tra le

nascite divine e quella di Gesù a Betlemme.

Luca indica la mangiatoia come un “segno” dato ai pastori per

riconoscere il Salvatore, cosa non indifferente, perché lo scambio dei

bambini è un topos sempre presente nelle storie mitiche, come racconta

la proto-saga di Harry Potter,

Animali fantastici, ora nelle

sale cinematografiche. Conclusione di questo primo tragitto: il mondo

antico è ricco di racconti in cui c’è un bambino nato in una grotta in

circostanze eccezionali, deposto non in una culla, bensì in un

contenitore differente. Si pensi alla vicenda di Mosè per restare alla

tradizione ebraico-cristiana.

Gli animali rivestono qui un ruolo non secondario:

Animali soccorrevoli

s’intitola il secondo capitolo del libro. A partire da Gilgamesh sino

ad arrivare a Romolo e Remo, e quindi Gesù, sono gli animali a

soccorrere il fanciullo divino, il predestinato a grandi cose; una

tradizione che nel mondo antico ha conosciuto una grande fortuna. L’eroe

bambino è rifiutato dalla cultura e salvato dalla natura, scrive

Bettini. Come entrano nella storia della nascita di Gesù l’asino e il

bue? Attraverso Virgilio. Mi si perdonerà se qui sarò breve, perché

Bettini, che è lettore ed esegeta acutissimo dei testi, non fa mai salti

in avanti: procede calmo e sicuro, e vaglia pazientemente tutte le

fonti che incontra.

Siamo nella quarta egloga delle

Bucoliche con un vaticinio a

lungo commentato, che ha portato Virgilio a entrare nel poema dantesco

quale guida e mentore. Diamo per scontato anche il passo profetico

redatto dal poeta latino; e qui non posso che rimandare alle pagine del

libro, così come per la storia di Costantino. In breve: Virgilio sembra

anticipare la venuta del Bambino divino, di Gesù, o almeno così può

essere interpretato il passo cui si fa riferimento nel libro. Tutta

l’antichità cristiana l’ha detto e ridetto, compreso il vaticinio

cumano, quello della Sibilla, presente in pitture e intarsi marmorei.

Arriviamo così a Prudenzio (348-402). In una raccolta intitolata

Odi quotidiane parla

del Natale di Gesù e degli animali (“i bruti animali”). Arrivano i

quadrupedi alla mangiatoia. Bettini ci mostra almeno un paio di

sarcofagi cristiani con natività dove sono raffigurati i Magi. Per

riassumere e per non perderci in questo che è solo un condensato

sommario delle pagine di

Presepio, diciamo che le due

tradizioni narrative della nascita del Salvatore (Luca e Matteo)

confluiscono in un unico racconto visivo. Il passaggio è importante: è

un racconto visivo. Il presepio, non bisogna mai dimenticarlo, è prima

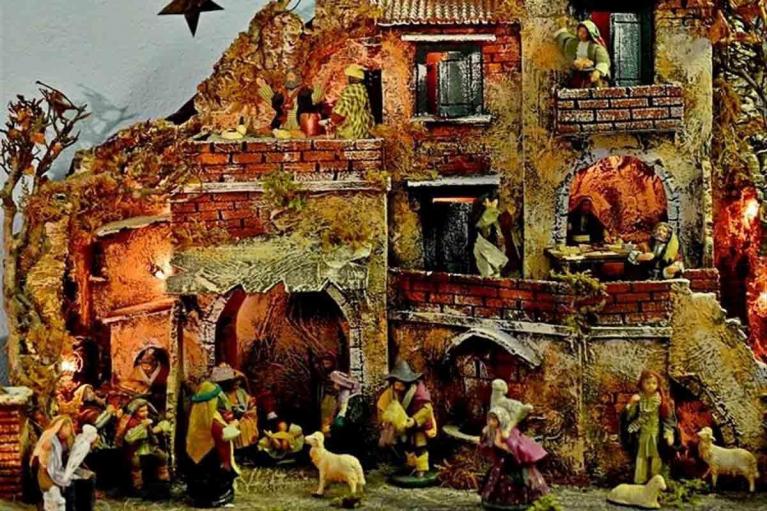

di tutto un fatto visivo. Possiamo aggiungere: una piccola scultura

fatta di tante piccole sculture. Per usare un termine contemporaneo, che

non so quanto adeguato, e che Bettini certo non usa, il presepio è un

evento performativo. Non siamo al “dire è fare” di J. L. Austin, ma

neppure troppo lontani.

Sono le immagini delle opere d’arte (affreschi, bassorilievi, pitture

su tavola) che rendono visibile il presepio: dalle parole all’opera.

Siamo in quella che Bettini chiama la “memoria culturale”; il suo libro

s’iscrive all’interno di quest’area. Tuttavia senza le parole non ci

sarebbero queste immagini. Non le immagini in generale, ma proprio

queste. Da qui comincia il presepio propriamente detto: con bambino

nella mangiatoia, il bue e l’asino, i pastori, i Magi, con Maria e a

volte anche Giuseppe, ma non sempre. I due animali costituiscono un

punto importante, come si vedrà poi con San Francesco. Le fonti sono

affreschi: nelle catacombe romane e a Verona nell’Ipogeo di Santa Maria

in Stelle.

Bettini, da quello che si apprende leggendo il libro, ci ha messo

anni per mettere insieme le cose che racconta e spiega. Non tanto, e non

solo, le informazioni; i pezzi c’erano già, per quanto separati. Quello

che più conta in questo volume riccamente illustrato sono le

motivazioni di fondo, cioè le domande più o meno esplicite che Bettini

fa al suo presepio anche se non lo allestisce più da anni; l’ha fatto

nel passato e questo, come si vedrà, è quello che conta.

C’è un altro passaggio importante che chi ha fatto il Liceo classico

darà per scontato, ma che chi proviene dallo Scientifico o dagli

Istituti Tecnici e dall’Artistico non è detto colga al volo. Si tratta

del passaggio dall’allegoria al racconto. Oggi anche i ragazzini delle

medie inferiori sanno cos’è l’allegoria. Senza allegoria non si capisce

la letteratura medioevale, ma soprattutto le Sacre Scritture. La grande

tradizione allegorica sta alle nostre spalle, eppure, in qualche misura,

anche davanti a noi.

La mangiatoia non è mai esistita, dice Bettini, eppure è diventata

importante grazie al suo contenuto allegorico; di più: grazie alle

allegorie dei commentatori. Tutto un fatto di parole: “dire è fare”; da

“mangiatoia” si arriva a “greppia”, poi a “recinto”; “presepio”

significa esattamente “recinto”, ciò che si “chiude davanti”, come una

“siepe”, e questo è lo spazio dove stanno gli animali. E l’allegoria?

Origene è lui che porta dentro la storia del presepio gli animali. Cita

Isaia 1, 2: “il bue riconosce il suo proprietario e l’asino la

mangiatoia del suo padrone”. Un passaggio che Origene lega strettamente a

Gesù il Salvatore. Il gioco è fatto: uso allegorico e esegesi del

passo. I due animali entrano in scena.

La parola “presepio” c’è già nella traduzione di Isaia. Sant’Ambrogio

ne è il mediatore. Ciascuno porta il suo pezzetto e tutti insieme

creano il presepio. Tralascio alcune cose molto interessanti, che

riguardano la presenza o l’assenza di Maria, dei pastori e dei Magi.

Gregorio di Nissa spiega la presenza di tutti o quasi i personaggi in

questa scenografia natalizia della natività.

Bettini dice una cosa molto importante, che riguarda un’espressione

oggi in uso, seppure inflazionata, e quindi in progressivo

deprezzamento:

storytelling. Dice che dai testi si arriva al

racconto. Forse era già implicito, o almeno lo è per chi ha considerato i

Vangeli dei racconti. Non è sempre stato così. Aggiunge anche un’altra

osservazione che aiuta ad afferrare come funzionano le fake news: i

testi falsi o falsificati nella storia della cultura sono quelli che

esercitano la maggior influenza sulla memoria e sulle tradizioni. Questo

è il succo della storia del presepio: una tradizione inventata in un

lasso di tempo lungo, seguendo linee di sviluppo per nulla scontate:

caso o necessità? Entrambi, direi.

C’è ancora un altro partecipante al rito del presepio, partecipante

al plurale: i Re Magi. Arrivano il 5 gennaio, o almeno così dovrebbe

essere, in ogni presepio che si rispetti. Qualcuno comincia a metterli

prima, e poi li avvicina, progressivamente alla capanna, o grotta, il

giorno fissato: Epifania. Qui ci sarebbe un altro punto interessante da

sviluppare: la Befana. Non sto però qui a farlo. Basta ricordare che si

tratta di tradizioni che si sovrappongono o divergono, come per la

storia di Babbo Natale. La cultura è sempre ibridazione.

C’è una tradizione che sostiene che l’arrivo dei Magi sia legato alla

identità taumaturgica di Gesù; i miracoli sono il risultato di una

investitura, o riconoscimento, che avviene grazie a loro. Come nelle

teorie del complotto – il paragone non appaia irriguardoso – si cerca di

far collimare cose diverse, di fonderle insieme; qui è la nascita e le

profezie bibliche; è il caso di Isaia citato. In Matteo il ruolo dei

Magi è decisivo e non è solo legato a una questione astrologica come

qualche volta è stato detto.

C’è un’opera esemplare di tutto questo: i Re Magi che compaiono nel

mosaico ravennate di Sant’Apollinare Nuovo, realizzati nel VI secolo.

Una meraviglia: mantelli, doni, postura, volti, berretto frigio: tutto

questo vale da solo il viaggio nella città romagnola, antica capitale.

Ora, come mai i Magi sono diventati tre, mentre in Matteo erano plurali,

di numero non definito? E poi perché sono dei re? Rimando alle pagine

di Bettini, anche se non esauriscono una storia che da sola meriterebbe

un libro a sé. Chissà che l’autore di questo libro non la scriva prima o

poi.

C’è un testo di un cristiano alessandrino vissuto tra il V e il VI

secolo che risalirebbe a un monaco della corte merovingia, una storia

avventurosa essa stessa:

Excerpta Latina barbari; qui vengono

finalmente dati i tre nomi ai Magi: Bithisarea, Melchior, Gathaspa. E il

Re Mago nero? E perché in alcuni dipinti figurano un vecchio, un

giovanotto e un nero? Risposta di Bettini: la macchina narrativa produce

dettagli e notazioni che arricchiscono man mano il racconto. Chi ha

letto Propp lo sa. Meraviglia del narrare! Quello che fa specie

all’autore di questo volume è che all’origine di tutto ci sia la

“lambiccata opera dei teologi”, dal che si capisce che Bettini, pur

avendo studiato dai gesuiti, come racconta, non ami le lambiccature. E

qui sta probabilmente il cuore del suo libro.

Prima di spiegarlo bisogna andare a Greppio, al presepio vivente di

Francesco. Il santo crea il presepio come dal racconto di Tommaso da

Celano. La faccio breve, per quanto esista sulla storia un’ampia

letteratura da cui, pur conoscendola, Bettini prescinde. Il centro di

questo imprescindibile episodio, da cui verrebbe il nostro presepio

attuale, c’è una assenza. Mancano il Bambino, Giuseppe, Maria, i pastori

e agli angeli. A Francesco interessano il bue e l’asino in carne e ossa

da mettere vicino alla mangiatoia. Questo è il

focus del

praesepium:

il fieno contenuto. Possibile? Sì, il santo mette al centro

dell’attenzione un oggetto. Non vuole raccontare l’intera vicenda della

Nascita, scrive l’autore, come si è creata nella tradizione cristiana

sin lì. Si prefigge di mostrare, di far vedere con gli occhi del corpo i

disagi che Gesù ha dovuto affrontare sin dalla sua nascita: mangiatoia,

fieno, asino e bue a riscaldarlo. Il resto non gli importa.

Qui è il centro della ricostruzione di Bettini: il

praesepium è il fulcro della storia. La “cosa”, non la scena, viene da dire. Gli interessa la traccia linguistica –

líkna – che ha inseguito in tutto questo lungo percorso come un detective.

A questo punto, siamo al capitolo terzo del libro, intitolato

Un’antropologia del presepio,

Bettini capisce di non aver “capito” il presepio. Il suo flusso di

memoria culturale sì, ma non “la cosa”. Che cos’è “la cosa”? Il

presepio, scrive, è un artefatto, posto al centro di un rituale,

culturalmente significativo. Tuttavia ha perso il suo significato

originale, quello su cui lavoravano i teologi e gli esegeti. Necessita

qualcosa che Bettini non ha più – dice di averlo avuto, ma che non l’ha

più da decenni.

Qui il libro cambia tono e ritmo. L’autore narra di aver visitato

tanti presepi alla ricerca dell’essenza del presepio stesso – questa

espressione è mia. A Pisa, a Firenze, a Parigi, alle Cinque Terre, a

Bressanone. Racconta di presepi magnifici, anche se le sue descrizioni

sono sempre un po’ malinconiche. Rientra a casa e conclude: il vero

presepio è quello che si fa per conto proprio, nella propria

abitazione.

Queste considerazioni gli danno l’occasione di dire cosa è il

presepio. Siamo nel campo dei significati, non delle origini e neppure

delle spiegazioni. Il presepio è il ciclo del tempo; ha una natura

fiabesca; implica degli spettatori che non sono dei creatori. Bettini è

innamorato dei personaggi del presepio, quelli introdotti

successivamente. Sono pagine molto belle, sognanti. Lo studioso ha

lasciato qui il passo allo scrittore, al sognatore del presepio.

Il presepio contiene più temporalità: il tempo narrativo, il tempo

mitico e il nostro tempo. In realtà questi tempi si fondono insieme e

solo lo studioso, l’esegeta della “cosa” presepio riesce a vederli e

distinguerli. Tutto sta nella temporalità che si vive. Quella sacra è

stata fondamentale per secoli. E oggi? Per arrivare alla conclusione,

che in realtà è lì, a pochi passi da lui, Bettini deve rivestire i panni

dello studioso e raccontarci un’altra storia, quella dei Sigillaria, le

feste del dio Saturno a Roma. Non starò a raccontare anche questo

passaggio. Rimando al libro e vi assicuro che ne vale la pena. C’è

ancora un altro passaggio, quello che riguarda i Lari, i protettori

della casa. Sono storie di statuine, di piccole sculture di terracotta,

presenze del passato. C’entrano con Gesù, spiega l’autore. Sono presenze

dell’assente, gande tema religioso, sia pagano che cristiano.

Corro alla fine, là dove c’è la risposta ai tanti perché di questo viaggio nella storia e nell’antropologia del presepio.

De te fabula narratur.

Perché mi occupo del presepio?, si chiede l’autore. Perché ho un patto

di fedeltà nei confronti di me stesso. Non quello con la religione in

cui sono stato allevato, il Cristianesimo – Bettini ha scritto vari

libri per manifestare la “superiorità” del politeismo sul monoteismo. La

fedeltà a se stessi è quella all’infanzia, alla propria infanzia. Il

presepio, non è solo l’infanzia della Divinità, che ha dominato la

nostra storia occidentale per due millenni, ma proprio l’infanzia di

Maurizio Bettini, e il presepio è il ritorno al proprio Io bambino.

Riguarda quel tempo, che non è passato, ma continua ancora, ogni volta

che si fa il presepio. Un tempo mitico, si dovrebbe dire, perché anche

questa temporalità fuori dal tempo, per quanto diversamente dal passato,

oggi la pratichiamo ancora, in tutto ciò che è sospensione del tempo

feriale dominante, nel tempo della festa, nelle mitologie del

contemporaneo e ancora, per nostra fortuna, come ci fa capire Bettini,

nel presepio. Non sarà molto, tuttavia non è neppure poco.

Testo ripreso da:

https://www.doppiozero.com/